Ein Beispiel für den Kampf gegen Entlassungen und Werksschließungen

Im Zusammenhang mit der angedrohten Schließung von drei VW-Werken im Herbst 2024 wurde von allen Seiten davon gesprochen, dass es das erste mal gewesen sei, dass der VW-Konzern ein Werk schließen wolle. Das zeigt, dass der Versuch 1975 das Audi-NSU-Werk im baden-württembergischen Neckarsulm zu schließen und der erfolgreiche Kampf dagegen in Vergessenheit geraten ist.

von Ursel Beck, Mitglied der IGM und der Sol

Der als Ölkrise bezeichnete Konjunktureinbruch 1974/75 war die erste weltweite Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war ein Wendepunkt im langen Nachkriegsaufschwung. In der alten Bundesrepublik führte diese Krise zur Verdoppelung der Arbeitslosigkeit auf über eine Million und zur Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit als Dauerphänomen. Die Autoindustrie als Leitindustrie war besonders stark betroffen. Die Kfz-Produktion brach 1974 weltweit um zwölf Prozent und in Deutschland um 22,2 Prozent auf 2,8 Millionen Fahrzeuge ein. Ende 1974 waren die Werke des VW-Konzerns nur zu sechzig Prozent ausgelastet. Infolgedessen wollte der VW-Vorstand 30.000 der damals 155.238 Arbeitsplätze bei der Marke VW und Audi in der BRD vernichten. Das war in Prozent der Belegschaft eine ähnliche Größenordnung wie die derzeitige Vernichtung von 35.000 Arbeitsplätzen.

Das Audi-Werk in Neckarsulm mit seinen kleinen Zweigwerken in den Nachbarorten Heilbronn und Neuenstein mit insgesamt mehr als 10.000 Beschäftigten sollte dicht gemacht werden. Genau wie 2024/25 akzeptierten IGM-Führung und Betriebsräte Arbeitsplatzvernichtung im Interesse einer höheren Kapitalrendite. Sie wollten nur keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern „sozialverträglichen Abbau“ durch Vorruhestand und Aufhebungsverträge. Sie machten keine Anstalten, einen Kampf gegen Arbeitsplatzvernichtung und die Schließung des Werkes in Neckarsulm zu führen. Das galt auch für den Betriebsrat im Audi-Werk Neckarsulm. Er war der Meinung, die Belegschaft sollte durch Fleiß, gute Qualität und eventuell durch Abstriche bei den in den Jahren zuvor erstreikten tariflichen Fortschritten, Abstriche machen und damit den VW-Vorstand so beeindrucken, dass er von der Schließung Abstand nimmt.

Radikalisierung in 1970er Jahren

Die Weltwirtschaftskrise 1974/75 führte weltweit zu einer Zuspitzung der seit 1968 einsetzenden Radikalisierung der Arbeiter*innenklasse und Jugend. In Portugal fegte im April 1974 eine Revolution der Soldaten und Arbeiter*innen die Militärdiktatur von der Macht und beendete den Kolonialkrieg in Afrika. Auch in Griechenland und Spanien fielen die Diktaturen. In den USA kamen die schwarze Bürger*innenrechtsbewegung und der Widerstand gegen den Vietnamkrieg zusammen. Der heroische Widerstand des Vietcong und der weltweite Widerstand gegen den Vietnamkrieg zwang die mächtigste imperialistische Macht USA im Mai 1975 zur Kapitulation. In Chile gab es unter Allende von 1970 bis 1973 eine sozialistische Regierung. Die SPD war in den 1970er und 1980er Jahren noch eine Arbeiter*innenpartei mit bürgerlicher Führung in dem Sinne, dass sie nicht nur Wahlunterstützung in der Arbeiter*innenklasse hatte, sondern auch eine aktive Basis mit einer Million Mitglieder im Jahr 1974. Die Jusos hatten zu der Zeit mehr als 300.000 Mitglieder und waren in Schulen, Unis und Betrieben verankert.

Hinzu kam, dass Zehntausende von Jugendlichen und Studierenden links von der SPD in DKP, K- und trotzkistischen Gruppen organisiert waren. Der an den Unis Ende der 1960er Jahre begonnene Aufruhr setzte sich 1973 in einer Welle wilder Streiks für Teuerungszulagen, Verringerung des Arbeitstempos und mehr Urlaub in den Betrieben fort. Bei den Betriebsratswahlen 1972 bekamen rechte auf Co-Management gepolte Betriebsräte Konkurrenz von oppositionellen linken Betriebsratslisten, die in einigen Betrieben eine beachtliche Zahl von Sitzen gewannen.

Die Filmdokumentationen von Gewerkschaftsversammlungen in Neckarsulm während des Kampfes um das Audi-Werk machen deutlich, dass es im Betrieb sozialistisch eingestellte Kolleg*innen gab, die wahrscheinlich Mitglieder in verschiedenen politischen Parteien und Organisationen waren. Auf allen Ebenen innerhalb der IG Metall kamen die rechtssozialdemokratischen Führungen und die Betriebsratsfürsten von linken Vertrauensleuten und Funktionär*innen unter Druck. Kämpferische und meist dem linken Flügel in der SPD angehörige Gewerkschafter*innen wurden innerhalb der IGM in führende Funktionen gewählt. Dazu gehörten Klaus Zwickel und Franz Steinkühler. Beide waren Zöglinge von kommunistischen Gewerkschaftern, die den Faschismus überlebt hatten.

Klaus Zwickel war gelernter Werkzeugmacher, Vertrauensmann und Betriebsratsvorsitzender bevor er 1968 Erster Bevollmächtigter der IGM Neckarsulm wurde. Beim Kampf um den Erhalt von Audi war er erst 36 Jahre alt. Im Bezirk Stuttgart wurde der damals linke Funktionär Franz Steinkühler Bezirksleiter der IG-Metall Baden Württemberg. Steinkühler hatte erkannt, dass die explosive Stimmung in den Betrieben und die wilden Streiks ein Warnsignal für die IGM waren. Er setzte sich zum Ziel, den wachsenden Unmut in den Betrieben über die Arbeitsbedingungen in einen vom IGM Bezirk Nordwürttemberg-Nordbaden geführten offensiven Tarifkampf mit dem legendären Lohnrahmentarifvertrag II zu verbessern. Dazu gehörten dreißig Minuten bezahlte Pausen für alle im Dreischichtbetrieb und fünf Minuten bezahlte Erholungszeit plus zusätzlich mindestens drei Minuten für persönliche Bedürfnisse. Diese Pausen gingen als Steinkühler-Pause in die Gewerkschaftsgeschichte ein. Neun Tage wurde dafür im Oktober 1973 mit Schwerpunktstreiks gegen den massiven Widerstand der Arbeitgeber und deren Aussperrungs-Drohung gestreikt. Auch das Audi-Werk in Neckarsulm war ein Streikbetrieb. Genauso wie im Streik zwei Jahre zuvor für elf Prozent Lohnerhöhung. Die Tarifauseinandersetzung 1971 war bis dahin eine der heftigsten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Belegschaft von Audi in Neckarsulm und erst recht vom Zweigwerk Heilbronn mit seiner kommunistischen Tradition hatte Übung darin, schnell Proteste und Streiks zu organisieren.

„Wirtschaftswunder“ am Ende

Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 1974/75 auf die Arbeiter*innenklasse führte zu einer Legitimationskrise des propagierten Wirtschaftswunders und des „Modells Deutschland“, dessen Vorzeigebetrieb VW war. Bei einer Kundgebung während des Kampfes um den Erhalt des Audi-Werkes sagte Klaus Zwickel: „Ein Vierteiljahrhundert hat man uns eingeredet, wir hätten eine soziale Marktwirtschaft in der es keine Krisen mehr gebe und wenn es Verwerfungen gäbe würde der Staat das korrigieren“. Er wies darauf hin, dass wir immer noch im Kapitalismus leben, in dem es nur um Profit gehe und nicht um Menschen.

Audi-Werk droht Schließung

Im August 1974 berichtete der Spiegel vom Plan des VW-Vorstands, das Neckarsulmer Audi-Werk zu schließen. Danach waren alle Medien voll mit den Vorgängen bei VW. Während die Betriebsräte von VW und Audi, einschließlich des Betriebsrats in Neckarsulm Ruhe bewahren wollten, begriffen die Vertrauensleute bei Audi und die IGM-Führung in Neckarsulm unter Klaus Zwickel, dass es notwendig war, um den Erhalt des Werkes mit gewerkschaftlichen Mitteln zu kämpfen. Dieser Kampf wurde Ende Februar 1975 begonnen.

Solidarische Unterstützung in der Region

Von Anfang an wurde die örtliche Bevölkerung in die Auseinandersetzung einbezogen. Die IGM-Ortsverwaltung ließ innerhalb weniger Tage 50.000 Aufkleber, Plakate und 40.000 Buttons mit der Aufschrift „AUDI NSU muss bleiben“ verteilen. Es gibt Fotos mit Plakaten in den Fenstern von Wohnhäusern und Schaufenstern. Aus allen Berichten wird deutlich, dass die gesamte Bevölkerung sofort begriffen hatte, dass die Schließung des Werkes Bäcker*innen, Metzger, Friseur*innen, alle

Handwerker*innen und Beschäftigten von Betrieben, die von Aufträgen vom Audi-Werk und ihren Beschäftigten abhingen, genauso in ihrer Existenz gefährdet, wie die Audi-Belegschaft selber. In den dokumentierten Unterlagen gibt es ein Plakat auf dem steht: „Wir nehmen gemeinsam mit den Audi NSU Werken an der Kundgebung teil und schließen unser Haus von 14 – 16 Uhr“. Die Lokalzeitung „Heilbronner Stimme“ hatte 1974/75 ausführlich und wohlwollend über den Kampf der Belegschaft berichtet und zum 50jährigen Jubiläum im April 2025 eine 12-seitige Sonderveröffentlichung herausgebracht, in der unter anderem aus Protokollen der VW-Aufsichtsratssitzungen im Februar und März 1975 zitiert wird. Daraus geht eindeutig hervor, dass der VW-Vorstand das Werk in Neckarsulm schließen wollte. In den Protokollen kann man aber auch lesen, dass VW-Chef Schmücker zu der Schlussfolgerung kam, dass „der Schließung des Werkes Neckarsulm sehr großer Widerstand entgegengesetzt werde, der die Durchführung der noch zu beschließenden Maßnahmen sehr erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen werde.“

Der Kampf um das Audi-Werk hat gezeigt, dass eine Gewerkschaft in so einer Situation die Arbeiter*innenklasse und die Mittelschichten einer ganzen Region im Kampf vereinen und dadurch eine ungeheure Schlagkraft erzielen kann. Noch deutlicher wurde dies im Kampf gegen die Schließung des Stahlwerks in Rheinhausen, in dem die Kolleg*innen die Kontrolle über den Betrieb übernahmen und es am 10.12.1987 zu einem regionalen Generalstreik mit 200.000 Beteiligten an Massendemonstrationen und Verkehrsblockaden im Ruhrgebiet kam. Der damalige SPD-Fraktionschef im Landtag von NRW, Friedhelm Farthmann, sprach von einer vorrevolutionären Situation an diesem Tag.

Streiks und Demonstrationen

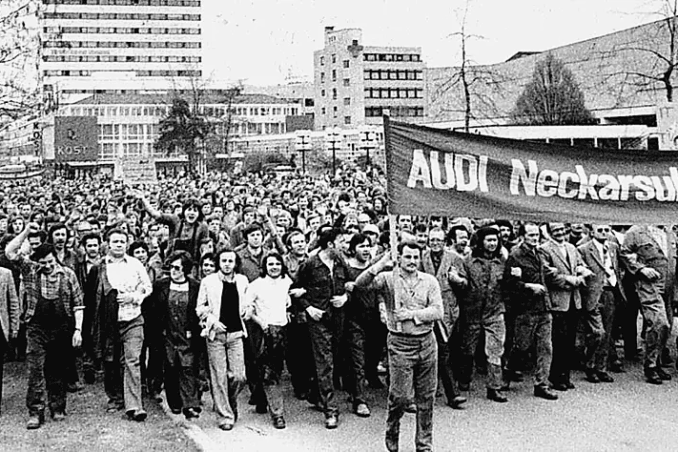

Am 3. März kam es zu einer Arbeitsniederlegung mit Großkundgebung vor dem Neckarsulmer Werk, an dem sich auch die Beschäftigten der Zweigwerke in Neuenstein und Heilbronn sowie weitere Kolleg*innen und Bewohner*innen aus Neckarsulm beteiligten. Mit 15.000 Demonstrationsteilnehmer*innen waren es 5000 mehr als die gesamte Belegschaft von Audi. Die Stimmung war in der Belegschaft jedoch erst mal nicht so entschlossen wie es Klaus Zwickel erwartet hatte. Er erklärte es sich damit, dass eine in Tarifkämpfen streikerprobte Belegschaft mit einer völlig neuen Situation konfrontiert war. Das ging von Existenzangst bis zu zur Ungläubigkeit, dass der VW-Konzern ein Werk schließt. Es war die Hinhaltetaktik des VW-Vorstands, der im Laufe weniger Wochen auch bei jenen Schichten der Belegschaft, die noch die Hoffnung auf Weiterbetrieb hatten, zu einem Stimmungswandel führte. Anfang April 1975 legten 250 Angestellte im Neckarsulmer Betrieb die Arbeit nieder. Sie gaben damit den Anstoß für Arbeitsniederlegungen beider Schichten am selben Tag.

In einem Film, in dem die Auseinandersetzung dokumentiert ist, gibt es eine Szene von einer Gewerkschaftsversammlung in der Klaus Zwickel auf die Frage, was die Belegschaft denn rechtlich überhaupt machen könne sinngemäß und sehr entschlossen und überzeugend folgende Antwort gibt: „Wenn wir die Diskussion damit beginnen, was wir rechtlich dürfen, können wir gleich aufhören. Wenn wir alle zusammen kämpfen, schafft das neues Recht“. Und die IGM-Verwaltungsstelle stehe uneingeschränkt hinter allen Aktionen, die sich die Belegschaft zutraue. Eine „Werksbekanntmachung“ der Werksleitung vom 8. April in der „Arbeitsniederlegungen und erst recht das Verlassen des Werksgeländes während der Arbeitszeit“ als Verstöße gegen die Arbeitszeitordnung und arbeitsvertragliche Verpflichtung erklärte und „evtl. notwendige Maßnahmen“ angedroht wurden lief völlig ins Leere. Noch am gleichen Tag legten 7000 Beschäftigte in Neckarsulm und den beiden Zweigwerken die Arbeit nieder. Die Belegschaft von Neckarsulm marschierte vor das örtliche Rathaus. Hier kam es zu einer Protestkundgebung gegen die Werksschließung. Aus der ganzen Bundesrepublik trafen Solidaritätsadressen ein. In der Belegschaft und bei Vertrauensleuteversammlungen wurden immer entschlossenere Kampfschritte eingefordert. Das Selbstvertrauen der Vertrauensleute und der Belegschaft wurde immer stärker. Ein Kollege berichtete, er wäre in Paris gewesen und hätte dort mitbekommen, dass die Kolleg*innen bei Renault den Chef gefangen genommen und ihm angedroht hätten, ihn erst wieder frei zu lassen, wenn er die Forderungen der Belegschaft erfüllt. Ein Kollege wies in einer Diskussion darauf hin, dass die Beschäftigten des Zementwerks Erwitte vor ein paar Wochen zur Verteidigung ihrer Arbeitsplätze ihr Werk besetzt hätten. Es gab den konkreten Vorschlag, die Produktionshallen zu besetzen, falls Maschinen in das Ingolstädter Hauptwerk abtransportiert würden. Auch die Übernahme der Produktion durch die Belegschaft bei der französischen Firma LIP war ein Bezugspunkt. Vorgeschlagen wurde auch ein Marsch nach Wolfsburg und die Blockierung des nahegelegenen Autobahnkreuzes. In einer Sitzung der gewerkschaftlichen Vertrauenskörperleitung (VKL) wurde ein konzernweiter Kampf aller VW-Belegschaften, ein einstündiger Solidaritätsstreik in allen VW-Werken und eine gemeinsame Protestaktion in Wolfsburg eingefordert. Vom IGM-Vorstand wurde mehr Unterstützung verlangt. So sollte in der Mitgliederzeitung „Metall“ ein größerer Artikel über den Kampf in Neckarsulm erscheinen. Aus den Reihen der Vertrauensleute wurde auch die Forderung nach einer bundesweiten werksübergreifenden Vertrauensleute-Konferenz bei VW und Audi erhoben. Weil öfters die Besetzung der nahegelegenen Autobahn diskutiert wurde, sah sich der Verfassungsschutz alarmiert und schickte einen Vertreter zu einer Vertrauensleute-Sitzung.

Werk bleibt – Arbeitsplätze verschwinden

Bei einer außerordentlichen Betriebsversammlung am 15. April wurde die Belegschaft über den Beschluss des VW-Aufsichtsrats vom Vortag informiert. Mit einer Mehrheit der Aktienbesitzer, einschließlich der Stimmen der SPD-Bundesregierung, dem Land Niedersachsen und dem Chef der gewerkschaftseigenen Bank für Gemeinwirtschaft wurde entschieden, dass das Werk in Neckarsulm bleibt, die kleinen Zweigwerke in Heilbronn und Neuenstein geschlossen und insgesamt 3400 Arbeitsplätze vernichtet werden sollen. Bei VW sollten insgesamt 25.000 Arbeitsplätze bis Ende 1975 abgebaut werden, 4500 hatten den Konzern bereits seit Jahresbeginn verlassen. Zum Neckarsulmer Werk verkündete der damalige VW-Vorstandsvorsitzende Schmücker: „Eine allein an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichtete Lösung hätte die Schließung dieses Werkes erfordert“. Die Entscheidung, das Werk in Neckarsulm nicht zu schließen, war das Eingeständnis der Kapitalseite, dass sie aus Angst vor der Entschlossenheit der Neckarsulmer Belegschaft und der drohenden Eskalation des Kampfes einen Rückzieher machen mussten. In Neckarsulm führte der teilweise Rückzieher bei gleichzeitigem Abbau von mehr als einem Drittel der Belegschaft nicht zu einem Rückgang der Empörung. Im Gegenteil. Ein Journalist der „Heilbronner Stimme“ kommentierte: „Die Leute sind zu allem entschlossen“. Vertrauensleute verglichen die Situation mit einem Kessel, der kurz vor dem Überkochen war.

Marsch nach Heilbronn

Am 18. April kochte der Kessel über. Nach der Frühstückspause legte die Neckarsulmer Belegschaft die Arbeit nieder und versammelte sich auf dem Werksgelände. Es gab eine offene Diskussion über ein Mikrofon darüber, wie es weitergehen soll. Die Neckarsulmer befürchteten, dass durch den massiven Arbeitsplatzabbau die Werksschließung nicht verhindert werde, sondern scheibchenweise vollzogen werde. Dann ergriff Klaus Zwickel das Wort und informierte die Belegschaft darüber, dass die Heilbronner Kolleg*innen die Arbeit niedergelegt hätten und nach Heilbronn marschieren würden. Er stellte die rhetorische Frage, ob „wir das auch machen sollen“. Alle Belegschaftsmitglieder verließen daraufhin das Werk und machten sich in ihrer dünnen Arbeitskleidung auf den Weg ins 7,5 Kilometer entfernte Heilbronn und am Nachmittag wieder zurück. Die Männer in Monteursanzügen, die Frauen mit Stöckelschuhen, die sie später auszogen und dann barfuß weitergingen. „Ausnahmslos alle sind mitmarschiert und es gab eine nicht zu beschreibende Stimmung“, so Klaus Zwickel bei einer Veranstaltung des Metaller-Treffs in Stuttgart. Immer wieder wurde skandiert: „Wir wollen Arbeit“. Ein Kollege, der damals Auszubildender bei Audi war, berichtet in der Jubiläumsausgabe der

Heilbronner Stimme, dass der Marsch nach Heilbronn an der Berufsschule vorbeiging: „Dort sind wir rein in die Klassenzimmer und haben letztlich fast alle mitgenommen, um wirklich gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen…gegen den Widerstand des Rektors versteht sich…Es war einfach ein gutes Gefühl, wie viele Menschen sich angeschlossen haben. Selbst jene, die nichts mit Audi zu tun hatten.“ Mit dem insgesamt 15 Kilometer langen Protestmarsch, der fast vier Stunden dauerte, erlebte die Region die größte Demonstration in der Nachkriegsgeschichte. Sie hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Region eingeprägt. Noch am gleichen Tag des Marsches auf Heilbronn machte VW-Chef Schmücker über die Presse die Zusage, dass ab 1976 ein Porsche-Modell in Neckarsulm gebaut werde. Dafür bekam die Firma Porsche sechs Millionen D-Mark Zuschuss aus einem staatlichen Förderprogramm. Darüber hinaus legte die SPD/FDP-Koalitionsregierung unter Helmut Schmidt ein VW-Sonderprogramm mit 105 Millionen DM (50 Millionen Euro) zur Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen für die von Arbeitsplatzabbau betroffenen VW-Standorte zur Verfügung. Die gleiche Summe legten die betroffenen Bundesländer obendrauf. Ende September wurde das Heilbronner Werk geschlossen. Durch weitere Streikaktionen erreichte die Belegschaft, dass die Beschäftigten im Neckarsulmer Werk übernommen wurden. Im November wurde das Neuensteiner Zweigwerk an eine Getriebefirma verkauft. Für die Übernahme der Belegschaft bekam der Käufer vom Staat 2,3 Millionen Mark Steuergeld.

Migrantische Beschäftigte

Der Migrant*innenanteil unter den Produktionsarbeiter*innen war bei Audi Neckarsulm Mitte 1974 mit 42 Prozent sehr hoch. In Wolfsburg waren es damals keine zehn Prozent. Gleichzeitig war der Frauenanteil im Betrieb mit 15,2 Prozent 1974 sehr niedrig und ist im Jahr 2025 mit zwölf Prozent noch niedriger. Fast 2000 der 3700 Beschäftigten mit einem nichtdeutschen Pass waren aus der Türkei. Im Kampf um den Erhalt des Werkes gehörten die migrantischen Arbeiter*innen zu den entschlossensten und standen stets in der ersten Reihe. Laut Klaus Zwickel wäre der Kampf ohne die migrantischen Kolleg*innen gar nicht gelaufen. Vom Arbeitsplatzabbau waren sie jedoch am stärksten betroffen. Die baden-württembergische CDU-Landesregierung und die staatlichen Behörden zogen die rassistische Karte. Migrantische Kolleg*innen aus Nicht-EG-Ländern bekamen sogenannte Rückkehrhilfen angeboten. Die Landesregierung stellt dafür 16 Millionen Mark zur Verfügung, um , wie CDU-Ministerpräsident Filbinger erklärte, „schwerwiegende soziale Spannungen zu vermeiden“ und „deutsche Arbeitsplätze“ zu sichern. Gleichzeitig bekamen migrantische Kolleg*innen aus Nicht-EG-Ländern ihre Arbeitserlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr verlängert. Mit den sogenannten Rückkehrhilfen verließen 1872 Beschäftigte aus nicht EG-Ländern das Werk. Von Januar bis Dezember 1975 sank der Anteil migrantischer Arbeiter*innen dadurch von 42 auf 25 Prozent. Auf die Frage, was diese migrant*innenfeindliche Politik bei den Betroffenen auslöste, gab ein Kollege von Mahle bei der Veranstaltung des Stuttgarter Metaller-Treffs die plausible Antwort, dass ihre Vätergeneration sowieso nicht die Perspektive hatte, auf Dauer in Deutschland zu bleiben. Für sie war die angebotene Rückkehrhilfe eine willkommene Starthilfe sich mit einem Taxi oder einem anderen Gewerbe in ihrem Heimatland eine Existenz aufzubauen. Auch auf die ohnehin wenigen Frauen unter den Beschäftigten wurde Druck aufgebaut. Sie wurden als „Doppelverdienerinnen“ betrachtet, die als erstes ihren Job aufgeben sollten. Bis Ende 1975 schrumpfte die Audi-Belegschaft in Neckarsulm von 10.000 auf 6088 Beschäftigte durch die Rückkehr migrantischer Kolleg*innen, Nichtersetzen der Fluktuation, vorzeitigem Ruhestand, Aufhebungsverträgen und Versetzungen in andere Werke.

Rolle der Gewerkschaftsführung

Der IGM-Vorstand organisierte 1974/75 keinen Kampf gegen den Kahlschlag an Arbeitsplätzen bei VW und anderswo, genauso wenig die Betriebsräte aller Werke. Gleichzeitig spielten auf der unteren Ebene im Bezirk Stuttgart linke Funktionär*innen wie Klaus Zwickel und Franz Steinkühler zunächst eine positive Rolle und hatten das Vertrauen der Belegschaft und hohes Ansehen in der Bevölkerung.

Beim legendären Marsch nach Heilbronn wurde Klaus Zwickel von der Belegschaft gefeiert und auf den Schultern getragen. Gleichzeitig hat der IGM-Vorstand Zwickels Mobilisierung der Belegschaft, ihre aktive Einbeziehung und die Streiks nicht gebilligt. Laut Zwickel „war der Vorstand nicht begeistert, dass auf dem Dorf ein paar Revolution üben“. Es gab auch kein Geld aus der IGM-Zentrale in Frankfurt für den Kampf. Zwickels Bemühungen um eine Aktivierung der anderen VW-Belegschaften und Aktionen wie Symphatiestreiks für Neckarsulm und auch seine Forderung nach einer zentralen Vertrauensleutekonferenz blieben ergebnislos. Zwickel gehörte auch zu denjenigen Funktionären, die in aller Öffentlichkeit gegen die staatlichen Rückkehrhilfen für migrantische Arbeiter*innen auftraten, weil sie die Belegschaft spalteten und nicht der Sicherung, sondern dem Abbau von Arbeitsplätzen dienten. Auch Abstriche beim 1973 erstreikten Lohnrahmentarif kamen für ihn „überhaupt nicht in Frage“. Gleichzeitig scheute er vor einer Zuspitzung der Auseinandersetzung, wie sie von den selbstbewussten und radikalisierten Vertrauensleuten kam, und auch vor einem Konflikt mit dem IGM-Vorstand und dem Audi-Betriebsrat zurück und unterstützte die ab Mai stattfindenden Verhandlungen für einen Sozialplan zum „sozialverträglichen Abbau“ von Arbeitsplätzen. Das Ergebnis dieses Sozialplans verteidigte er gegen Kritik von Vertrauensleuten. Sie waren noch immer zu weiteren Streik- und Protestaktionen bereit. „Dass es dazu nicht mehr kam, lag im wesentlichen an Klaus Zwickel“, so der Autor des Buches „Macht und Solidarität“ , Egon Endres. Interessanterweise hat die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich in der Auseinandersetzung um den Erhalt der Arbeitsplätze bei Neckarsulm 1974 keine Rolle gespielt. Kurze Zeit später kam die Forderung in der IG Metall als notwendige Antwort auf die Massenarbeitslosigkeit auf und wurde auf dem IGM-Gewerkschaftstag 1977 gegen den Vorstand als tarifpolitisches Ziel beschlossen.

Erfahrung und Bewusstsein

Der nach der Rezession 1974/75 stattfindende wirtschaftliche Aufschwung führte dazu, dass es bereits im Januar 1976 bei Audi wieder zu Neueinstellungen kam. Im Jahr 2025 hat das Audi-Werk in Neckarsulm mehr als 15.000 Beschäftigte, das heißt 5000 mehr als 1974. Klaus Zwickel berichtete, dass im Betriebsratsbüro im Audi-Werk Neckarsulm Fotos vom Kampf um das Werk aus dem Jahr 1974 aufgehängt worden seien. Jeder ab 1976 Neueingestellte sei darauf hingewiesen worden, dass er/sie hier nur einen Job bekommt, weil 1974 durch gewerkschaftlichen Kampf die Schließung verhindert worden sei. Das ist wohl mit ein Grund dafür, dass der Organisationsgrad 2025 bei über neunzig Prozent liegt. Es ist die Erfahrung, dass es nach Krisen in der Vergangenheit wieder aufwärts ging und es noch keinen dauerhaften dramatischen Beschäftigungsabbau und Werksschließungen wie in der Autoindustrie in anderen europäischen Ländern gegeben hat, die das Bewusstsein der Belegschaften beeinflusst. Viele Kolleg*innen hoffen, dass das so weitergeht. Weil die IG Metall seit Jahrzehnten in Tarifrunden keinen Erzwingungsstreik mehr organisiert hat und stattdessen am Verhandlungstisch faule Kompromisse schließt, fehlt es an Streikerfahrung und damit an fehlendem Vertrauen in die eigene Stärke. Linke Kolleg*innen, die in den großen Streiks in den 1970er Jahren, beim Streik für die 35-Stunden-Woche 1984 oder beim Kampf um das Stahlwerk in Rheinhausen eine vorwärtstreibende Rolle gespielt haben, sind inzwischen Rentner*innen. Mangelnde Kampferfahrung, eine IGM-Führung die auf allen Ebenen sich an die kapitalistische Logik angepasst und die Gewerkschaft entpolitisiert hat sowie die negativen Auswirkungen des Neoliberalismus auf das Bewusstsein der Arbeiter*innenklasse haben dazu geführt, dass Werksschließungen wie bei Ford in Saarlouis oder die aktuelle Vernichtung von 35.000 Arbeitsplätzen bei VW ohne ernsthaften Kampf über die Bühne gehen.

Kürzungsprogramm bei Audi

Die Vereinbarung der IGM mit den VW-Werken zur Vernichtung von 35.000 Arbeitsplätzen und zehn Prozent Lohnverlust war die Blaupause für ähnliche Kürzungen in anderen Autokonzernen. Mitte März 2025 haben sich die Konzernspitze und der Gesamtbetriebsrat bei Audi kampflos darauf geeinigt bis 2029 von den 54.000 Arbeitsplätzen in Ingolstadt und Neckarsulm 7500 Arbeitsplätze abzubauen und jährlich eine Milliarde Euro bei den Personalkosten zu kürzen. Aus den fünf Prozent Rendite in 2024 soll wieder eine zweistellige werden. Der Betriebsratsvorsitzende von Audi in Neckarsulm erklärte zu der Vereinbarung: “Wir konnten beide Standorte zukunftssicher machen.“ Keine Zukunft gibt es für die 7500 Kolleg*innen, die ihren Job verlieren. Und auch nicht für die 3000 Kolleginnen und Kollegen, die durch die Schließung des Audi-Werks in Brüssel Ende Februar ihren Job verloren haben. In Anbetracht der weltweiten Überkapazitäten in der Autoindustrie, des von Trump ausgelösten Handelskrieges und des technologischen Vorsprungs der chinesischen Autokonzerne, könnte der Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2033 bei Audi nicht das Papier wert sein, auf dem sie steht.

Gemeineigentum und Konversion der Autoindustrie notwendig

Es ist der IGM-Verwaltungsstelle Neckarsulm zu verdanken, dass der Kampf bei Audi von Anfang an von einem Filmteam begleitet wurde und Demonstrationen, Reden, Versammlungen dokumentiert sind. In dem Filmmaterial über den Kampf bei Audi kommt ein älterer Kollege zu Wort, der erklärt, dass die Kolleg*innen bei Audi in Neckarsulm nach dem Krieg gesagt hätten: „Wir übernehmen den Laden, wir brauchen die Chefs nicht.“ Aber das wäre ihnen ausgeredet worden. Nach dem spektakulären öffentlichkeitswirksamen Marsch nach Heilbronn am 18.4.1974 zeigte sich der IGM-Vorsitzende Eugen Loderer alarmiert, dass es danach in der Region zu einem Generalstreik kommen könnte. In einer Antwort darauf versicherte Klaus Zwickel ihm, „dass ich genügend zu tun hab, um viele andere spektakuläre Aktionen abzuwenden“. Dazu gehörte die Besetzung der Autobahn und die Besetzung des Werkes. Tatsächlich wurde die Besetzung des Audi-Werkes 1974 von Vertrauensleuten und Belegschaftsmitgliedern diskutiert, aber ihnen wieder ausgeredet. Eine Werksbesetzung in einem VW-Werk hätte in der damaligen Situation der Funke sein können, die anderen von Arbeitsplatzabbau betroffenen Belegschaften bei VW und anderswo in den Kampf und im besten Fall ebenfalls zu Betriebsbesetzungen zu animieren. Das hätte das Kräfteverhältnis in der Gesellschaft zugunsten der Arbeiter*innenklasse verschoben und das gesamte kapitalistische System in Deutschland herausgefordert.

Die tiefe Krise der Autoindustrie schreit danach, dass innerhalb der IGM die Diskussion darüber geführt wird, die Arbeitsplätze durch die Überführung aller „markt- und wirtschaftsbestimmenden Unternehmen in Gemeineigentum“ (§ 2 IGM-Satzung) zu retten. Gemeineigentum, demokratische Verwaltung und Kontrolle der Betriebe, Kooperation statt Konkurrenz, gesellschaftliche Planung statt kapitalistische Anarchie, 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich und Umstellung eines großen Teils der Produktion auf Verkehrsmittel für den öffentlichen Verkehr statt auf Rüstungsproduktion ist angesagt. Der Kampf für den Erhalt der Arbeitsplätze und eine Produktion für die Bedürfnisse von Mensch und Natur muss gemeinsam mit den Beschäftigten in der Autoindustrie in anderen Ländern geführt werden. Internationale gewerkschaftliche Solidarität ist das Gegenmittel gegen Handelskrieg und Nationalismus. Die Linke sollte dies zu ihrem Programm machen und in der IG Metall dafür kämpfen.

Quellen:

- Egon Endres „Macht und Solidarität“ mit DVD des Dokumentarfilms „Grüße aus Neckarsulm, VSA-Verlag Hamburg

- Diskussionveranstaltung des Zukunftsforums Stuttgarter Gewerkschaften, Metallertreff und DIDF am 25.3.2025 über den Kampf der Audi-Belegschaft 1975 mit Klaus Zwickel

- Sonderveröffentlichung „50 Jahre Marsch auf Heilbronn- Audi muss bleiben“ , herausgegeben von der Lokalpresse, dere IG Metall Heilbronn/Neckarsulm und des Audi Betriebsrats am Standort Neckarsulm