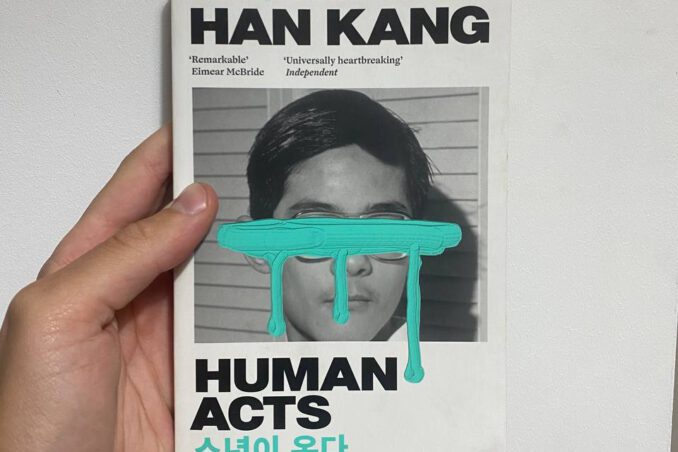

Ein literarisches Denkmal für die Held*innen des Gwangju Aufstandes

Während in Deutschland und dem Westen vieles über die Verbrechen des autoritären Regimes in Nordkorea bekannt ist, ist die Geschichte Südkoreas nach dem Korea-Krieg von 1950 bis 1953 für die meisten Menschen hierzulande weitgehend unbekannt. Han Kangs Roman “Human acts” kann diese Lücke zum Teil schließen.

Von Caspar Loettgers, Berlin

In ihrem Roman erzählt die Literatur-Nobelpreisträgerin in verschiedenen Kapiteln die Geschichten von Schüler*innen, einer Studentin, einer jungen Arbeiterin, einem Gefangenen und einer Mutter, die den bedeutendsten Aufstand in der südkoreanischen Nachkriegszeit miterlebten – den Gwangju-Aufstand im Mai 1980. Dieser richtete sich gegen die Militärdiktatur, die mit Unterstützung der USA seit 1961 an der Macht war. Denn was viele Menschen im Westen nicht wissen: Südkorea war lange Zeit ein brutaler Militärstaat, der als westlicher Vorposten in der Region ausgebaut und unterstützt wurde. Auch heute, trotz formaler bürgerlicher Demokratie, ist die südkoreanische Gesellschaft geprägt von einem autoritären Staatsapparat. Dies wurde nicht zuletzt nochmal deutlich, als der Präsident Yoon Suk-yeol im Dezember 2024 mit einem Putsch versuchte, an der Macht zu bleiben.

“Human acts” liefert keinen historischen Abriss des Aufstandes und des brutalen Massakers, welches darauf folgte. Dennoch schafft Han Kang auf beeindruckende Weise die Mai-Wochen, die das Land damals erschütterten, den Leser*innen so nahe zu bringen, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen will.

Was war der Gwangju-Aufstand?

Zwischen dem 18. und 27. Mai 1980 kam es in Südkorea zu einem Aufstand gegen die damalige Militärdiktatur. Seit 1961 hatte der General Park Chung-Hee das Land autoritär regiert. Nach seiner Ermordung im Jahr 1979 übernahm Chun Doo-Hwan faktisch die Kontrolle des Staates und setzte dort an, wo Park Chung-Hee aufgehört hatte. Im April 1980 verhängte er das Kriegsrecht und plante eine neue Verfassung, die ihn zum uneingeschränkten Machthaber machen sollte.

Diese Entwicklung führte zu landesweiten Protesten, insbesondere von Studierenden und Arbeiter*innen, die nach fast zwei Jahrzehnten Militärherrschaft genug hatten. Das Zentrum des Widerstands lag im Süden, in der Provinzhauptstadt Gwangju. Dort gingen zunächst Studierende auf die Straße, denen sich rasch, die Arbeiter*innen aus den umliegenden Fabriken anschlossen – besonders Textilarbeiterinnen, die erst kurz zuvor erste unabhängige Gewerkschaften gegründet hatten und durch diese politisiert worden waren.

Chun Doo-Hwan reagierte mit brutaler Härte: Polizei und Eliteeinheiten des Militärs wurden entsandt, um die Demonstrationen niederzuschlagen. Doch das gewaltsame Vorgehen verschärfte die Lage nur. Die USA, die nach dem Koreakrieg die Kontrolle über die südkoreanischen Streitkräfte ausübten, billigten das Vorgehen gegen die Protestbewegung. Der US-Präsident Jimmy Carter bezeichnete den Aufstand als vom Norden organisierte “kommunistische Verschwörung”1 .

Als Antwort auf die Repressionen bewaffneten sich die Demonstrant*innen mit Knüppeln, Messern und Waffen, die sie aus Polizeistationen beschafften. Sie gründeten Milizen, um die Bevölkerung zu schützen, und sogar eine eigene Zeitung, um ihre Ziele zu verbreiten. Trotz der Übermacht von 18.000 Polizist*innen und 3000 Fallschirmjägern mussten sich die Regierungstruppen am 21. Mai aus Gwangju zurückziehen. Die Stadt erklärte sich daraufhin für einige Tage als „befreit von der Militärherrschaft“.

Doch die Befreiung war nur von kurzer Dauer. Weil der Aufstand isoliert blieb, konnte sich das Militär neu formieren. Am 27. Mai stürmten tausende Soldat*innen unterstützt von Panzern und Hubschraubern die Stadt. Innerhalb weniger Stunden wurde der Aufstand niedergeschlagen. Gerüchten zufolge waren sogar Kampfjets einsatzbereit, um besetzte Gebäude zu bombardieren. Gegen diese militärische Übermacht hatten die Aufständischen keine Chance. Über 2300 Menschen wurden massakriert, viele weitere in Gefängnisse verschleppt und grausam gefoltert. Chun Doo-Hwan wollte mit dem Blutbad ein abschreckendes Beispiel setzen.

Erst 1993 fanden in Südkorea erstmals freie Präsidentschaftswahlen statt. Doch selbst danach hatten zwei Präsidenten direkte Verbindungen zu den Verantwortlichen des Massakers von Gwangju.

Lehren aus dem Gwangju Aufstand

Natürlich ist “Human acts” in erster Linie ein Roman und nicht ein Geschichtsbuch. Leser*innen sollten also keine historische Abhandlung erwarten. Han Kangs Anliegen war es offensichtlich, den Menschen, die nach dem Aufstand unter den Repressionen litten und ermordet wurden, ein literarisches Denkmal zu setzen. Dies ist ihr eindrücklich gelungen. Es bleibt aber zu hoffen, dass Leser*innen nachdem sie den Roman gelesen haben, sich näher mit den Kämpfen der südkoreanischen Arbeiter*innenklasse auseinandersetzen. In ihr liegt die Kraft, die gesellschaftlichen Verhältnisse so zu verändern, dass Ereignisse wie das Massaker in Gwangju für immer verhindert werden. Nämlich in dem sie die Macht übernimmt und den Kapitalismus samt seiner Repräsentant*innen auf den Müllhaufen der Geschichte wirft und eine sozialistische Demokratie erkämpft.

Zum Weiterlesen:

Südkorea: Proteste verhindern Putschversuch | Sozialistische Organisation Solidarität

Broschüre: South Korea – The tiger strikes back