Vorwort von Gerhard Ziegler zur Neuauflage von Peter Kulemanns Werk im Manifest Verlag

Im Folgenden veröffentlichen wir Gerhard Zieglers Vorwort zum Werk “Am Beispiel des Austromarxismus”. Das gesamte Buch kann hier bestellt werden.

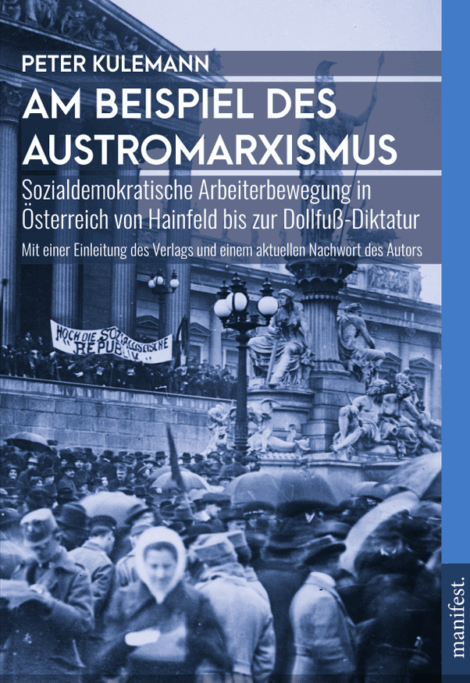

Mit seinem Werk »Am Beispiel des Austromarxismus« setzt sich der Autor, Peter Kulemann, in einer ausführlichen kritischen Analyse mit der speziellen österreichischen Variante des sozialdemokratischen Linksreformismus auseinander. 1977 geschrieben und schließlich 1979 erstmals veröffentlicht, erscheint das Buch vor dem Hintergrund der politischen Zeitenwende Ende der 60er / Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts.

In den 60er Jahren begann sich der Nachkriegsboom im Zuge des Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg in den entwickelten kapitalistischen Ländern zu erschöpfen. Die wirtschaftlichen Widersprüche traten wieder vermehrt zu Tage. Auch in den stalinistischen Staaten gab es immer wieder Auseinandersetzungen innerhalb der Bürokratie, dazu Kämpfe der Arbeiter*innenklasse um bessere Arbeitsbedingungen und Versorgung, aber auch um demokratische Rechte. Und nicht zuletzt die antikolonialen Befreiungskämpfe rund um den Globus stellten die Weltordnung nach 1945 zusehends in Frage.

1968 kulminierten diese Widersprüche und Auseinandersetzungen. Eine kombinierte Entwicklung der drei Sektoren der Weltrevolution — sozialistische Revolution in der kapitalistischen Metropole, politische Revolution gegen die stalinistische Bürokratie und permanente Revolution in der kolonialen Welt — schien greifbar nahe.

Weltweit kam es zu Protesten von Studierenden gegen die verstaubten Verhältnisse an den Unis und in Solidarität mit den Befreiungsbewegungen, die sich in den Kolonien Asiens und Afrikas immer wieder formierten. In Massenstreiks, aber auch militärisch (als Guerilla-Formationen) kämpften diese Bewegungen um nationale Selbstbestimmung. Die Proteste fanden ihren Höhepunkt im Mai in Frankreich, wo sich breite Teile der Arbeiter*innen-klasse, gleichfalls mit ihrer sozialen und politischen Situation unzufrieden, mit den Studierenden verbündeten und dabei die herrschende Macht herausforderten. Doch zögerliches Abwarten bis hin zu bewusstem Abwiegeln durch die Kommunistische Partei, die den größten Gewerkschaftsdachverband CGT (Confédération générale du travil) kontrollierte, desorientierten die Bewegung. Es fehlte eine revolutionäre Partei, die in der Arbeiter*innenklasse verankert war und der Bewegung eine revolutionäre Perspektive hätte weisen können. Mit massiver Repression konnte sich die bürgerliche Herrschaft schließlich an der Macht halten.

Fast zeitgleich wurde mit dem Prager Frühling in der Tschechoslowakei auf der anderen Seite der Mauer die bestehende Ordnung in Frage gestellt. Reformkommunist*innen machten sich daran, einen weniger diktatorischen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« aufzubauen. Das öffnete die Schleusen für das Entstehen einer breiten Bewegung der Arbeiter*innen, die begannen, sich an der Basis — am Arbeitsplatz, aber auch an den Unis — in Komitees zu organisieren, um die bürokratische Herrschaft insgesamt in Frage zu stellen. Noch bevor sich diese Ansätze zu einer politischen Revolution entwickeln konnten, wurden sie von Panzern des Warschauer Paktes platt gewälzt.

Auch der antikoloniale Befreiungskampf verlief widersprüchlich. Die Bewegungen in den ehemaligen Kolonien konnten zwar in der Regel ihre staatliche Unabhängigkeit erreichen, sich jedoch nicht aus ihrer wirtschaftlichen (und damit verbunden auch politischen) Abhängigkeit von den imperialistischen Metropolen lösen, da sie nicht so weit gingen, mit dem Kapitalismus zu brechen. Ausnahmen dieser«Regel« stellten lediglich die chinesische und später die kubanische Revolution und schließlich der vietnamesische Befreiungskampf — alle mit starker Orientierung am Stalinismus — dar.

Die revolutionären Ansätze endeten also in Niederlagen, doch die Welt war nicht mehr die gleiche wie zuvor. Die »Bewegung der Studierenden«, eine weltweite Bewegung der vorwiegend (aber nicht nur) studentischen Jugend, stellte in der Folge viele konservative und repressive Regeln und Ordnungen der bürgerlichen Gesellschaft in Frage. Aus ihr erwuchs ein Modernisierungsschub und beschränkte Zugeständnisse der Herrschenden im gesellschaftlichen Überbau. Dass der bürgerliche Staat jedoch weiterhin bereit war, mit voller Härte gegen politische Gegner vorzugehen, zeigen die oft brutalen Polizeieinsätze gegen AKW-Gegner*innen und Umweltschützer*innen, aber auch gegen die RAF-Kämpfer*innen in den kapitalistischen Metropolen sowie repressive Regimes bis hin zu Militärdiktaturen, zumeist mit direkter Unterstützung des US-Imperialismus, gegen linke Bewegungen in den abhängigen Ländern.

Ein zentrales politisierendes Element war somit auch der Kampf gegen den US-Imperialismus, insbesondere die Solidarität mit der Befreiungsbewegung in Vietnam. Eine Zunahme an Klassenkämpfen — während des Nachkriegsbooms herrschte Arbeitskräftemangel, was die Kampfbedingungen verbessert hat und zu mehr Selbstbewusstsein in der Arbeiter*innenklasse führte — brachte eine Stärkung der Gewerkschaften und Arbeiter*innenparteien, aber auch der radikalen Linken. Doch es gab auch Niederlagen. Das bekannteste Beispiel ist der Staatsstreich Pinochets in

Chile 1973, der den »friedlichen Weg zum Sozialismus« durch den parlamentarisch gewählten Präsidenten Salvador Allende weg putschte. Seine Militärdiktatur kostete Zehntausenden das Leben und Arbeiter*innen und Linke wurden massenweise inhaftiert.

In dieser Zeit wurden wieder verstärkt theoretische Auseinandersetzungen und Diskussionen über die verschiedenen politischen Ansätze geführt. In teils hitzigen Debatten wurden die Programme und Methoden der einzelnen Strömungen auf den Prüfstand gestellt. Die großen kommunistischen Parteien v.a. in Italien, Frankreich und Spanien brachen teilweise mit stalinistischen Traditionen und entwickelten den so genannten »Eurokommunismus.« In diesem Prozess schütteten diese Parteien jedoch das Kind mit dem Bade aus. Sie kritisierten nicht nur die bürokratische Degenerierung in der Sowjetunion und in den Warschauer-Pakt-Staaten (in der Regel, ohne zu erklären, wieso es zu dieser Degenerierung gekommen war), sondern stellten auch — ähnlich wie zuvor die Sozialdemokratie — einen falschen Zusammenhang zwischen sozialistischer Revolution und stalinistischer Degeneration her. In der Folge entwickelten sie sich immer weiter nach rechts und gaben sukzessive jeden sozialistischen Bezug auf. In den sozialdemokratischen Parteien wiederum stellten Teile — v.a. in den Jugendorganisationen — die vorherrschende politische Praxis in Frage und suchten nach alternativen Wegen und glaubten oft, sie in linksreformistischen Ansätzen wie dem Austromarxismus zu finden. Auch »Militant«, die sich bewusst auf den revolutionären Marxismus orientierte, wuchs in der englischen Labour Party zu einer einflussreichen Strömung heran und bildete 1974 zusammen mit Gleichgesinnten rund um den Globus eine neue revolutionär-sozialistische internationale Vereinigung — das CWI (Committee for a Workers International).

In diesem wachsenden Interesse an sozialistischer Theorie und der Renaissance marxistischer Ansätze kam es auch zu einem Wiederentdecken des Austromarxismus. Die Eurokommunist*innen fanden viele Gemeinsamkeiten mit ihrer reformistischen Praxis und auch Teile der sozialdemokratischen Jugend sahen im Austromarxismus eine marxistische Alternative zur sozialdemokratischen Politik ihrer Parteien. Kulemanns »Am Beispiel des Austromarxismus« verstand sich als Beitrag zu dieser politischen Auseinandersetzung.

Dabei stellt sich methodisch die Frage, was man eigentlich unter Austromarxismus verstehen kann bzw. soll, denn dieser stellt an sich kein eigenständiges theoretisches Gedankengebäude dar. Tatsächlich sahen sich die austromarxistischen Protagonist*innen selbst in erster Linie als Praktiker und weniger als Theoretiker sozialdemokratischer Politik. Es gab zwar Kontakte und brieflichen Austausch va. von Otto Bauer mit dem so genannten marxistischen Zentrum rund um Karl Kautsky in Deutschland und den kurzen Versuch der Austromarxist*innen, eine eigene Internationale der »Zentristen« zwischen der rechtsreformistischen sozialdemokratischen und der kommunistischen Internationale zu gründen (von 1921 — 1923). Nach diesem kurzen Zwischenspiel traten sie in die sozialdemokratische Internationale ein, wo sie sich aber kaum an den politischen Debatten beteiligt haben.

Der Autor fasst den Austromarxismus deshalb als die Gesamtheit der sozialdemokratischen politischen Theorie und Praxis in Österreich seit ihrer Gründung (= Einigung der verschiedenen Gruppen am Einigungsparteitag in Hainfeld 1988/89) bis zu ihrem Untergang im Jahr 1934.

Das ist insofern berechtigt, als es in der österreichischen Sozialdemokratie SDAP im Zuge des 1. Weltkriegs im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern zu keinem Bruch zwischen einer reformistischen und einer revolutionären Strömung gekommen ist. Dementsprechend finden wir in der SDAP ein breites Spektrum vor, das sich vom rechten Flügel (Karl Renner), über das Zentrum (Otto Bauer), das die Mehrheit stellte, bis hin zum linken Flügel (Max Adler) spannt. Charakteristisch für den Austromarxismus ist, dass es dem Zentrum um Otto Bauer gelang, mit einer radikalen, marxistisch gefärbten Rhetorik gepaart mit einer reformistischen Praxis alle Flügel bis zum Untergang 1934 zusammenzuhalten. Dementsprechend blieb die KP in Österreich im politischen Wirken — mit Ausnahme während der Zeit des antifaschistischen Widerstands — immer nur eine Randerscheinung.

Insbesondere das Scheitern des »Historischen Kompromisses« in Italien 1978, das war ein Pakt zwischen den Christdemokrat*innen und Eurokommunist*innen, der in der Duldung einer christdemokratischen Minderheitsregierung durch die Eurokommunist*innen gipfelte, zeigte einmal mehr die Unmöglichkeit, auf parlamentarischem Weg eine sozialistische Transformation einzuleiten. Nach diesem gescheiterten Experiment konnte die italienische KP ihren Stimmenanteil von über 30 % nicht mehr erreichen und auch in den anderen Ländern ging der Einfluss des Eurokommunismus ab Anfang der 1980er Jahre massiv zurück. Damit schwand zusehends auch das Interesse am Austromarxismus in der reformistischen Linken.

Mit dem Zusammenbruch des Stalinismus und dem Sturz der Berliner Mauer setzte ab Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts eine beispiellose Offensive des Imperialismus auf ein. Auf wirtschaftlicher Ebene er-schlossen sich plötzlich riesige Gebiete als neue Märkte für Investitionen, als Absatzgebiete, als Zugang zu Rohstoffen und billigen, gut ausgebildeten Arbeitskräften. Auf politischer Ebene schoben sich EU und NATO weit in den Osten vor. Und auf ideologischer Ebene wurde von Fukuyama, einem Schreiberling im Sold des Imperialismus, das Ende der Geschichte verkündet. Der Sozialismus sei gescheitert (in Wirklichkeit war es der Stalinismus), der Kapitalismus sei alternativlos. Die Sozialdemokratie verbürgerlichte endgültig und mutierte in vielen Ländern zur

Speerspitze bei Privatisierungen und Sparprogrammen. Die meisten (euro-)kommunistischen Parteien verschwanden oder degenerierten zu liberal-demokratischen, bürgerlichen Parteien. Die Gewerkschaften gingen noch weiter nach rechts und akzeptierten völlig die kapitalistische Sparlogik zur Rettung der Profite. In diesem Umfeld hatten es revolutionäre Kräfte schwer zu überleben. Für linksreformistische Ansätze wie den Austromarxismus blieb hier kein Raum.

Warum legt dann der Manifest-Verlag Kulemanns »Am Beispiel des Austromarxismus« jetzt, fast 50 Jahre später, neu auf?

In den letzten 35 Jahren ist viel passiert. Es gibt doch kein Ende der Geschichte. Wir sahen den »Arabischen Frühling«, die so genannte »Pink Tide« in Lateinamerika, revolutionäre Aufstände beispielsweise in Sri Lanka, Sudan und Myanmar — also Aufstände und zunehmende Klassenkämpfe rund um den Globus — wenngleich es bis-her (noch) keinen siegreichen sozialistischen Durchbruch gab.

Aber auch wirtschaftliche und politische Krisen, Kriege, Umweltkrisen, Klimawandel etc. nehmen zu. In diesen unruhigen Zeiten suchen vor allem junge Leute nach Antworten und Lösungsvorschläge. Marxistische Zugänge werden wieder salonfähig, sozialistische und kommunistische Ideen wirken immer weniger abschreckend.

Gesellschaftspolitisch sehen wir in Österreich — ähnlich wie auf internationaler Ebene — einen widersprüchlichen, polarisierenden Prozess. Auf der einen Seite kommt es zu zunehmenden gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen um Löhne/Gehälter, auf der anderen Seite wurde die rechtsextreme FPÖ bei den Nationalratswahlen 2024 stärkste Kraft, gleichzeitig hat die Kommunistische Partei 2023 bei Lokalwahlen gut abgeschnitten und stellt nun neben der Bürgermeisterin in Graz (seit 2021) den Vizebürgermeister in Salzburg. Auch Babler konnte bei seiner Wahl zum SPÖ-Vorsitzenden mit prononciert linken Forderungen wie 32-Stunden-Woche linke Hoffnungen vor allem bei jungen Leuten auslösen. Sein positiver Bezug auf den Marxismus hat ein offenes Ohr für die Beschäftigung mit marxistischen Ideen geschaffen. Leider hat er diese Dynamik schnell wieder verspielt, als er seine Forderungen immer mehr verwässerte, um einem Kampf mit der Partei- und Gewerkschaftsbürokratie auszuweichen.

Wir befinden uns wieder vor einem Wendepunkt in der Geschichte. In einem Zeitalter von Krisen, Chaos und Neuordnung versucht die USA, ihre Vormachtstellung auf Weltebene zu verteidigen. Mit China, das wirtschaftlich mittlerweile die zweitstärkste Macht darstellt, führt sie ein Rennen um Einfluss und Märkte, ausgetragen als Handelskrieg (auch auf technologischer Ebene), der sich immer mehr zuspitzt und alle Teile der Welt erreicht hat. Europa droht dabei — nicht zuletzt aufgrund seiner nationalstaatlichen Zersplitterung — zurückzubleiben. Regionale und Stellvertreterkriege nehmen zu. Die herrschenden Klassen formieren sich zwischen den sich bildenden Blöcken und auch innerhalb dieser neu.

Die Wirkungen aus den Sonderperioden des Kapitalismus (Wiederaufbau und Systemkonkurrenz nach dem 2. Weltkrieg bzw. Ausdehnung der Märkte und Investitionsmöglichkeiten nach dem Zusammenbruch des Stalinismus) verflachen, wirtschaftliche, ökologische und politische Krisen nehmen zu, wobei die Folgen der Krise 2007-2009 — v.a. in Form massiver Verschuldung — noch nicht überwunden sind. Inflation, Krisen bei der Energieversorgung, steigender Militarismus und Rüstungsausgaben, massive globale Überkapazitäten wie etwa im Automobilsektor, usw. beantworten die herrschenden Klassen mit Protektionismus und Zöllen sowie Subventionen für die eigene Wirtschaft, Betriebsschließungen, Lohnabsenkung und Massenentlassungen. Auf diese Angriffe reagiert die Arbeiter*innenklasse — trotz der oft bremsenden Rolle der Gewerkschaftsbürokratie, die auf Sozialpartnerschaft mit dem Kapital setzt — vermehrt mit Klassenkämpfen und Streiks. Wir nähern uns immer mehr einem Zustand wirtschaftlicher und politischer Widersprüche, wie sie in der Zwischenkriegszeit gegeben waren.

Das »Establishment«, die traditionelle bürgerlich-liberale Mitte, verliert zunehmend an Zuspruch und Vertrauen, wir sehen eine gesellschaftliche Polarisierung. Aufgrund einer fehlenden politischen Alternative auf der linken Seite kann auf Wahlebene aktuell vor allem die Rechte — Rechtspopulist*innen und Rechtsextreme — von dieser Entwicklung profitieren: Trump in den USA, Milei in Argentinien, die AfD in Deutschland, die FPÖ in Österreich sind die jüngsten Beispiele in 2024 und 2025. Es stellt sich immer drängender die Notwendigkeit der Schaffung von neuen Arbeiter*innenparteien. Diese würden der Arbeiter*innenklasse ermöglichen, ihre Erfahrungen über Siege und Niederlagen in ihren Kämpfen auf breiter demokratischer Basis auszutauschen, neue Entwicklungen zu analysieren und auf diese Weise die weiteren Schritte im Kampf gegen den Klassengegner abgestimmt und organisiert zu entwickeln, und auch auf politischer Ebene eine Alternative zum bürgerlichen und rechten Wahlspektrum zur Verfügung stellen.

Leider wurden die bisherigen Ansätze, die in diese Richtung gehen, ihrer Aufgabe nicht gerecht. Die neuen linken Formationen wie Syriza oder Podemos, die sich kaum auf die Arbeiter*innenklasse orientierten, kapitulierten vor dem kapitalistischen Sparzwang und gingen dabei unter. Wir brauchen also Arbeiter*innenparteien, die sich dieser Sparlogik entgegen stellen und eine eigene Klassenlogik aufstellen. Arbeiter*innenparteien, die bedingungslos um die Bedürfnisse und Interessen der Arbeiter*innenklasse kämpfen, also Verteidigung der Löhne und aller Arbeitsplätze, Verteidigung und Ausbau des Sozialstaats, notwendige Ausfinanzierung von Bildung, Gesundheit und Pflege,

von Frauenschutzeinrichtungen, Kampf gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie, Verstaatlichung der Schlüsselbetriebe und Banken unter Arbeiter*innenkontrolle etc. — also Arbeiter*innenparteien mit einem sozialistischen Programm, das über den kapitalistischen Tellerrand hinausreicht. Um dem gesellschaftlichen Druck stand-zuhalten, braucht es in diesen neuen Parteien eine starke revolutionäre Strömung als ideologisches und politisches Rückgrat sowie als organisatorischen »harten Kern«, der den Kampf zum Sturz der herrschenden Verhältnisse vorantreibt.

In Deutschland weckte die Linkspartei bei ihrer Gründung 2007 große Hoffnungen in der Linken, dass mit ihr endlich wieder eine nennenswerte sozialistische Kraft wirken würde, die dem Klassenkampf neue Dynamik verleihen könnte. Doch die Linkspartei hat sich allzu schnell — vor allem dort, wo sie als Regierungspartei beteiligt ist/war — als Partei präsentiert, die den Kapitalismus mitverwalten, aber nicht stürzen will. Das hat ihr viel Unterstützung gekostet, zur Parteispaltung geführt und lange Zeit schien es sogar, dass sie bei der Wahl 2025 aus dem Bundestag fliegen würde. Erst die starke politische Polarisierung in Deutschland und die Suche vor allem von jungen Leuten nach einer linken Alternative zur AfD brachte wieder neue Dynamik in die Linkspartei und ihr gelang der Wiedereinzug in den Bundestag ohne große Probleme.

Doch Wahlerfolge — ob für die Linkspartei, die KPÖ oder jede andere linke Kraft — bilden nur das aktuelle politische Kräfteverhältnis ab. Sie können das Selbstbewusstsein der Arbeiter*innen und Linken und deren Vertrauen in die eigene Kraft stärken. Wahlerfolge stellen aber noch keinen Sieg für sich dar, sondern sind insofern erst der Anfang, als durch die Wahlen eroberte Positionen (und die damit verbundene Öffentlichkeit) für den weiteren Kampf gegen die herrschenden Verhältnisse genutzt werden können. Nicht über parlamentarische Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien finden Veränderungen statt sondern durch die Organisierung des ökonomischen (Gewerkschaften) und politischen Kampfes (Arbeiter*innenparteien). Dabei zeigt sich, dass jede Errungenschaft im Sinne der Arbeiter*innenklasse in Zeiten des Sparzwangs zur Rettung der Profite von Seiten der Herrschenden in Frage gestellt wird — aktuell etwa die Arbeitszeiten, das Pensionsalter oder der Sozialstaat insgesamt. Erst in einer Gesellschaft mit geplanter Wirtschaft, in der nicht die Profitlogik von Wenigen, sondern das Bedürfnis der Vielen nach einem möglichst angenehmen Leben im Einklang mit den Erfordernissen einer intakten Umwelt im Zentrum stehen — einer demokratischen, sozialistischen Gesellschaft — werden die erkämpften Errungenschaften auf Dauer gesichert sein.

In diesem klaren Blick für den dialektischen Zusammenhang von Reform und Revolution sehen revolutionäre Sozialist*innen ihre zweite Aufgabe. Das ist der Punkt, an dem der Reformismus — auch der Linksreformismus wie der Austromarxismus — immer wieder scheitert. Nicht nur, dass angesichts der multiplen Krisen der Spielraum für Reformen immer kleiner wird, es ist auch notwendig, den Herrschenden den bürgerlichen Staat zu entreißen — damit sie nicht mehr die Macht haben, Errungenschaften zurückzunehmen, aber letztlich auch, um zu verhindern, dass sie die Repressionskräfte des Staates gegen die organisierte Arbeiter*innenbewegung einsetzen können, wenn es »um die Wurst geht.«

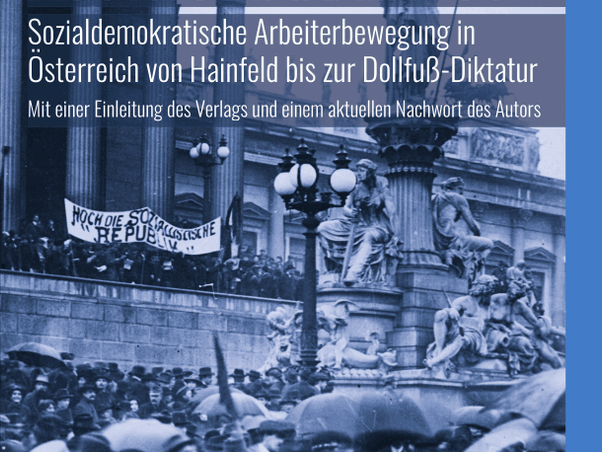

Das sollten wir am Beispiel des Austromarxismus lernen: nicht wieder die gleichen Fehler des Reformismus zu begehen, damit es zu keinem neuerlichen 12. Februar 1934 in irgendeiner Form kommt. Es war zwar heroisch — Teile der österreichischen Arbeiter*innenklasse haben sich (wenngleich führungslos) erstmals mit der Waffe in der Hand gegen den Faschismus gestellt — aber die Zerschlagung der österreichischen Arbeiter*innenbewegung und die Errichtung eines faschistischen Staates in Österreich konnten auf Basis des Reformismus nicht verhindert werden.

Aus der Geschichte lernen — darum legen wir »Am Beispiel des Austromarxismus« neu auf und danken dem Autor für seine Zustimmung und Unterstützung dafür.

Gerhard Ziegler, Linz, 24.2.2025

Jetzt bestellen unter: https://manifest-buecher.de/produkt/am-beispiel-des-austromarxismus