Im Juni jährt sich der Aufstand der schlesischen Weber*innen zum 180. Mal

Bis heute ist es ein Bild, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Eine Mutter vergräbt, vor dem Bett ihres Kindes sitzend, ihren Kopf in den Händen. Der Junge, der da seinen blassen Kopf auf dem Kissen liegen hat, scheint eher zu vergehen als zu wachsen. Und seine Mutter ist jeder anderen Möglichkeit beraubt, als ihrem Kind beim Verhungern zuzusehen.

Käthe Kollwitz‘ „Ein Weberaufstand“ zeigt die alles betäubende Not der Weber*innen in den 1840 Jahren im damals deutschen Schlesien.

von Steve Hollasky, Dresden

Das Leben ist hart in den 1840er Jahren, besonders in den ländlich geprägten Regionen des Deutschen Bundes. Nach Missernten schnellen die Brotpreise in die Höhe. Der in den Karlsbader Beschlüssen 1819 festgelegte Belagerungszustand lässt die Presse unter der Kontrolle der Zensoren ächzen. Seine Meinung frei zu äußern, führt Oppositionelle wie den wortgewaltigen Robert Blum ins Gefängnis. Karl Marx kann, trotz wissenschaftlicher Brillanz, keinen Lehrauftrag an einer der streng kontrollierten Universitäten ergattern. Zu kritisch denkt der wache Geist.

Fürst von Metternich, der österreichische Staatskanzler, hatte das System der monarchischen Restauration nach dem Ende der Befreiungskriege erdacht und die dynastischen Spitzen der Einzelstaaten des Deutschen Bundes setzten es mit eiserner Faust durch. Gerade in Preußen ist das Polizeiregime lückenlos organisiert.

Was in den Hauptstädten des Deutschen Bundes ersonnen wurde, traf jeden Winkel wie ein Schlag. Der lange Arm der Unterdrückung reichte bis in die Provinzen.

Im preußischen Schlesien, einem von der entstehenden Textilindustrie geprägten Landstrich, konnte man die Not in jedem Dorf und jeder Kleinstadt förmlich greifen. Bis zu Käthe Kollwitz‘ Zyklus „Ein Weberaufstand“ wird fast ein halbes Jahrhundert vergehen. Erst ihre dunklen Lithografien werden die Not der Weber*innen sichtbar werden lassen. Inspiriert hatte sie Gerhardt Hauptmanns Bühnenstück „Die Weber“ dessen Premiere sie miterlebt hatte. Sofort brach sie die Arbeit an einem anderen Werk ab und wird vier Jahre hindurch Elend und Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Kampf der Weber*innen beeindruckend in Szene setzen.

Die leiden 1844 unter der Willkür ihrer Verleger. Noch wird vorrangig in Heimarbeit produziert. Die Verleger stellen den Weber*innen das Rohmaterial. Auch wenn die Webstühle noch in den Stuben der Weberfamilien stehen, häufig gehören auch sie den Verlegern und müssen von den Weber*innen gemietet werden. Der Lohn ist kärglich, vor allem für die Leinenweber. Besser, wenn auch nicht viel, geht es noch den Baumwollwebern.

Arbeitsunfälle und Krankheiten konnten die Weber*innen und ihre Familien leicht ins Elend stürzen, ohne jede Aussicht auf einen Ausweg. Rücklagen für das Alter zu schaffen, war gänzlich unmöglich. Wer nicht mehr oder noch nicht arbeiten konnte, musste von den arbeitsfähigen Familienmitgliedern versorgt werden.

In den 1840er Jahren geraten deren Verleger in Schlesien verstärkt unter wirtschaftlichen Konkurrenzdruck. Die Importe aus England, wo bereits in großen Fabriken maschinell hergestellt wird, was in Schlesien noch Handarbeit ist, jedoch auch sächsische Waren schmälern die Profite der Verleger. Die sind nicht bereit das hinzunehmen und kürzen drastisch die Löhne. Dabei tat sich besonders ein Mann namens August Zwanziger wenig ruhmreich hervor. Der Bittbrief der Weber*innen blieb unbeantwortet, wenn man von Zwanzigers Aussage, die Weber*innen mögen doch „Gras fressen“, wenn es für sie zu wenig gäbe, einmal absieht.

03. Juni 1844

Es sind wohl im Ganzen nur gut 20 Weber*innen, die den Anfang des mehrtägigen Aufstands machen werden. Sie hatten sich verabredet, vor dem prunkvollen Anwesen der Brüder Zwanziger im Dorf Peterswaldau ein Schmählied zu singen. Die Zwanziger sind besonders verhasste Lohndrücker. Die Zeilen, die sie da sangen, hatten bereits auf einem Flugblatt die Runde gemacht.

Die Historikerin Christina von Hodenberg, die als Professorin für deutsche Geschichte an der Queen Mary University of London arbeitet, hat bereits 2016 in einem Buch die Rebellion beschrieben. Im WDR-Interview gab sich von Hodenberg verwundert, dass die 20 ersten Weber*innen mit ihrem Lied auf der Melodie der Volksballade „Blutgericht“ eher um „Erbarmen und Mitgefühl“ baten und das in der „Sprache der Untertanen“. Es seien mit den Baumwollweber*innen auch jene Schichten der Heimarbeiter*innen gewesen, denen es noch vergleichsweise gut gegangen sei. Sie seien mehr von der Angst vor dem sozialen Abstieg zu ihrer Aktion motiviert worden, als von purer Not.

Bei genauerem Hinsehen lösen sich diese Sätze ins Nichts auf: Dass im Kampf unerfahrene Arbeiter*innen zunächst um Hilfe bitten – und seien die Adressat*innen auch jene, die sie ins Elend gestürzt hatten – ist nicht unbedingt überraschend. 1905 werden tausende Arbeiter*innen aus Sankt Petersburg den Zaren um Erbarmen bitten. Er wird auf sie schießen lassen und damit eine Revolution auslösen.

Der defensive, vorsichtige, mitunter entschuldigende Beginn solcher Revolten, schlägt nicht selten in die Offensive um. Der russische Revolutionär Leo Trotzki sagte dazu einmal, dass es hierfür der „Peitsche der Konterrevolution“ bedürfe. Und diese Peitsche war im Juni 1844 ausgerechnet jener August Zwanziger. Noch während die Weber*innen sangen: „Ihr Schurken all, Ihr Satansbrut – Ihr höllische Dämone – Ihr fresst den Armen Hab und Gut – und Fluch wird Euch zum Lohne“. Ganz nebenbei: Inwiefern es die „Sprache der Untertanen“ ist, den Verlegern den Titel „Satansbrut“ zu verleihen, bleibt das Geheimnis von Christina von Hodenberg.

Zwanziger war nicht gewillt, sich das gefallen zu lassen und wies seine Hausangestellten an, dem Spuk ein Ende zu setzen. Sie ergossen sich als Gewaltwelle über die 20 Weber*innen, die schrecklich zugerichtet wurden. Einen der Sänger ließ Zwanziger festnehmen und der Polizei übergeben.

04. Juni 1844

Was vor dem Haus der Brüder Zwanziger geschehen war, wurde in rasendem Tempo von Mund zu Mund getragen. Da waren andere Weber*innen, die das Richtige getan hatten und nun saß einer von ihnen fest, so dürfte die Kunde geheißen haben. Die „Peitsche der Konterrevolution“.

Karl Müller, ebenfalls Weber, ebenfalls von Lohnkürzung betroffen, fasste sich ein Herz und hielt eine Rede. „Wir werden zuerst ins Oberdorf gehen und alle Weber mitnehmen“, so rief er. Dann werde man die Freilassung des Gefangenen verlangen.

Was im Haus der Zwanziger vor sich ging, als der vielköpfige Zug aus Familien sich seiner Villa näherte, wird wohl niemals zu ermitteln sein. Gerhardt Hauptmann lässt in seinem Drama den Verleger Dreißiger – dessen Namen das reale Vorbild unschwer zu erkennen gibt – einen wütenden Monolog halten: „Tolle Hunde, nichts weiter, tollgewordene Bestien, die man demgemäß behandeln wird.“

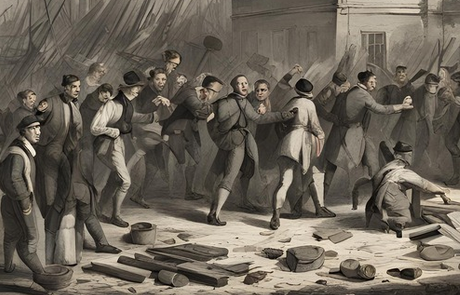

Dass Hauptmann mit dieser Darstellung nicht weit von der Realität entfernt gewesen sein dürfte, beweisen die folgenden Ereignisse: Karl Müller ließ den Demonstrationszug Steine und Knüppel niederlegen, unterdessen befahl Zwanziger die Weber*innen, die die Freilassung des Verhafteten und höhere Löhne forderten, aus der zweiten Etage des Gebäudes mit Steinen zu bewerfen.

Die mehreren 100 Weber*innen stürmten im Steinhagel das Gebäude, da hatten Zwanziger und seine Familie das Haus längst verlassen.

Nun brach sich die Wut der Weber*innen Bahn: Im Haus gelagerte Gewebe wurden auf die Straße geworfen und zerrissen, Geschäftsbücher verbrannt, Bilder zerschnitten, Möbel zertrümmert und das Geländer der Treppe im Haus zerschlagen. Erhebungen, schreibt Leo Trotzki fast schon sarkastisch, „pflegten sich stets durch Unhöflichkeit auszuzeichnen, wohl deshalb, weil die herrschenden Klassen sich nicht rechtzeitig die Mühe gaben , das Volk an gute Manieren zu gewöhnen.“ Anschließend zog die Menge zum Gefängnis und befreite den gefangenen Weber.

Von dort ging es weiter zum Haus des Unternehmers Wagenknecht, der, so erklärte eine Sendung im „Deutschlandfunk“ 2019 wohl richtig, „beliebter und geschmeidiger war als Zwanziger“.

Wagenknecht suchte sein Heil im Verteilen von Schnaps und Geld. Wer nach Hause ging, der erhielt einen Silbergroschen.

Die vom Kampfe müden Weber*innen, die – das darf man nicht vergessen – Verletzte zu versorgen hatten, wichen zunächst. Doch schon wenige Stunden später wurden weitere Gebäude gestürmt.

05. Juni 1844

Selbst tags darauf war dem Treiben der Weber*innen nicht Herr zu werden. Das Militär saß mit blutiger Nase fernab des Geschehens und wartete auf Verstärkung. Derweil trafen höhere Würdenträger im Eulengebirge ein, um sich selbst ein Bild zu machen. Bemerkenswerterweise enthielten sich die Weber*innen jedes Angriffs auf die Herren Gesandten, wenigstens ist dergleichen nicht überliefert.

Inzwischen war die Nachricht des Aufstands nicht nur in den umliegenden Dörfern angekommen, von wo nun weitere Weber*innen nach Peterswaldau zogen, sondern auch zum Militär.

König Friedrich Wilhelm IV., jener König, auf den das preußische Bürgertum seine Hoffnungen für Reformen setzte, verhängte nicht nur eine totale Zensur – der Aufstand durfte weder besprochen noch irgendwo erwähnt werden – er schickte auch Soldaten.

Die marschierten in den Dörfern ein. In Langenbielau traf die Truppe auf einen Demonstrationszug von Weber*innen und eröffneten unversehens das Feuer. Elf Menschen, darunter Kinder, blieben leblos auf den staubigen Straßen der Ortschaft liegen. Blankes Entsetzen schlug in unbändige Wut um.

Es würde noch gut 20 Jahre dauern, bis das Sprichwort von den schnell schießenden Preußen in aller Munde kommen würde. Noch feuerte die Armee mit aufwendig zu handhabenden Vorderladern äußerst langsam. Zwischen zwei Schüssen verflossen die Sekunden und mitunter gar Minuten.

Genug Zeit für die Weber*innen. Mit Steinwürfen und Stockschlägen, begleitet von wilden Flüchen, schlugen sie die Uniformierten in die Flucht. Es war ein Sieg, der wenigstens ebenso unerwartet kam wie der Kampf und seine Toten.

06. Juni 1844

Schwer bewaffnet kehrte die preußische Armee zurück und sorgte in den Ortschaften für bittere Friedhofsruhe. Häuser wurden durchkämmt und Rädelsführer oder Menschen, die man dafür hielt festgenommen. Mehr als 100 Menschen warf man ins Gefängnis, um das Eulengebirge zu befrieden. Wegen der 11 getöteten Weber*innen zuckte die Staatsmacht einstweilen mit den Schultern. Ordnung musste her.

Folgen

Die polnisch-deutsche Kommunistin Rosa Luxemburg schrieb über die rechtsextreme Soldateska, die 75 Jahre nach dem Aufstand der schlesischen Weber*innen in Berlin die Ordnung der Ausbeuter wieder herstellte in ihrem letzten Artikel: „Ihr stumpfen Schergen, Eure Ordnung ist auf Sand gebaut.“ Nur waren sich die Verleger und Unternehmer Schlesiens dessen 1844 voll und ganz bewusst. Wie die Sklavenhalter Roms nach dem Spartakusaufstand erwarteten sie zitternd die Rückkehr der Rebellion und erhöhten einstweilen die Löhne deutlich, um die Weber*innen ruhig zu stellen – „Zuckerbrot und Peitsche“. Denn wer sich mit den Geschenken der Chefs nicht zufriedengeben wollte, auf den wartete das Gericht.

Die preußische Obrigkeit wollte ein Exempel statuieren. Christina von Hodenberg hielt im WDR-Interview fest, die Justiz sei in den Prozessen gegen die Aufständischen „deutlich nicht auf der Seite des Königs“ gewesen, weil es im Schnitt nur drei bis vier Jahre Zuchthaus pro Angeklagtem gegeben habe.

Das kann man nun sehen, wie man will. Insgesamt verhängte das Gericht mehr als 330 Peitschenhiebe, wenigstens ebenso schmerzvoll wie entwürdigend. Mehr als 200 Gefängnis und 90 Jahre Festungshaft nahmen den Familien in 80 Fällen für lange Zeit nicht nur geliebte Menschen, die nichts getan hatten, als einen auskömmlichen Lohn zu verlangen und dafür vom Militär gejagt worden waren, sondern auch einen der Verdiener, was viele Weber*innen schmerzhaft zu spüren bekamen.

Dass das Gericht sowohl den Verleger Zwanziger und dessen Prunksucht verurteilte und die Zustände in Schlesien skandalisierte, mag ein netter Zug sein, am Charakter des Urteils änderte es hingegen nichts. Zudem dürfte das Gericht auch in Angst vor weiteren Aufständen gewesen sein, was die angebliche Milde erklären dürfte.

Solidarität

Noch im Jahr des Aufstands würde Karl Marx ihn als eine erste Vorwehe der kommenden proletarischen Kämpfe deuten, was in der Redaktion des von ihm geleiteten „Vorwärts“ zu Auseinandersetzungen führen wird. Nicht alle mochten der Einschätzung des gerade 26-jährigen sozialistischen Vordenkers folgen.

Doch aller Unkenrufe zum Trotz wird Marx recht behalten. Das Muster des Aufstands: Zaghafter, vorsichtiger Beginn, Radikalisierung durch die „Peitsche der Konterrevolution“, wachsendes Selbstbewusstsein der beteiligten Massen, zunehmende Solidarität – all das wird sich in so vielen Aufständen und Revolutionen wiederholen. In Russland werden es 1917 ausgerechnet die Textilarbeiterinnen sein, die mit ihrer Demonstration zum Frauentag die Februarrevolution einleiten werden. Die Solidarität der Arbeiter*innen Petrograds wird den Kampf in den darauffolgenden Tagen ausweiten und zur Revolution anschwellen lassen.

Königliche Zensur hin königliche Zensur her – weit über das Eulengebirge hinaus wird der Kampf der Weber*innen gehört werden. In London sammeln im Herbst Arbeiter*innen für die Familien, die Tote oder Verurteilte zu beklagen hatten. Angeregt hatten die Solidaritätsaktion Wilhelm Weitlings „Handwerker-Communisten“.

Heinrich Heine wird sein legendäres Gedicht „Die schlesischen Weber” verfassen und die Protagonist*innen seiner Zeilen die Worte sagen lassen: „Altdeutschland, wir weben Dein Leichentuch – wir weben hinein den dreifachen Fluch. – Wir weben, wir weben.“ Diese Welle von Solidarität wird es auch sein, die vielen Verurteilten nach einem Jahr bereits die Begnadigung möglich machen wird.

Doch selbst danach ist die Auseinandersetzung um die Ereignisse im Eulengebirge nicht beendet. Gerhardt Hauptmanns Drama „Die Weber“ wird 1893 kurzerhand verboten. Im dann vereinigten Kaiserreich fürchtet man, die Zeilen könnten zu einem Sammlungspol der Unzufriedenen und zu einem Fanal für einen Aufstand werden. Das Recht, das Stück aufzuführen, wird hart vor Gericht erkämpft werden müssen. Bis heute hat es wenig von seiner Wirkung eingebüßt, wenn Hauptmann Dreißiger über die Aufständischen vor seinem Haus sagen lässt: „Das Gesindel ist wahnsinnig geworden.“

Käthe Kollwitz wird das Stück derart mitreißen, dass sie ihren Zyklus „Die Weber“ in intensiver jahrelanger Arbeit umsetzen wird. Sie wird bezeichnenderweise den Titel „Ein Weberaufstand“ wählen. Der Aufstand in Schlesien war weder der erste, noch der letzte seiner Art.

Kaiser Wilhelm II. wird ihr für dieses Werk auf der Großen Berliner Kunstausstellung demonstrativ die Verleihung eines Preises verweigern. Ihren Durchbruch als Künstlerin wird er damit nicht verhindern.

Ebenso wenig konnten die Lohnerhöhungen 1844 verhindern, dass sich auch viele Arbeiter*innen an den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 beteiligen werden.

Was von den Ereignissen 1844 bleibt, ist die Lehre, dass Solidarität selbst in aussichtslosen Situationen helfen kann und dass man Kämpfe wagen sollte. Ohne den Aufstand keine höheren Löhne. Am vielleicht bedeutendsten könnte jedoch die Erkenntnis sein, dass die Kämpfe und Interessen der Arbeiter*innen international sehr ähnlich sind. Will man sie zum Erfolg machen, muss man mehr tun, als sich international zu vernetzen. Man benötigt schlagkräftige Organisationen, die diese Kämpfe analysieren, ein Programm formulieren, schnell reagieren und Solidarität organisieren. Karl Marx und Friedrich Engels werden auch diesen Schluss ziehen.

Das Komitee für eine Arbeiter*inneninternationale, dem die Sol angeschlossen ist, versucht ihn in die Tat umzusetzen.