Charakter, Programm und Methoden der neuen radikalen Linken

In diesem Jahr stürzte Frankreich in eine der schwersten politischen und sozialen Krisen seit der Gründung der 5. Republik durch Charles De Gaulle im Jahr 1958, als ein „sanfter” Staatsstreich den ehemaligen Militärführer mit weitreichenden Befugnissen zum Präsidenten machte. In wahrhaft bonapartistischer Manier konzentrierte diese Republik die Macht in den Händen des Präsidenten auf Kosten der Nationalversammlung.

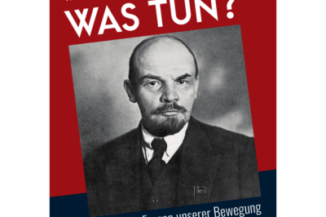

Buch-Rezension von Tony Saunois, Internationales Sekretariat des CWI

Die aktuellen Unruhen sind ein Ergebnis der zugrunde liegenden Krise des französischen Imperialismus und Kapitalismus. Ein zentraler Bestandteil davon ist die Erosion der sozialen Basis aller traditionellen Parteien in Frankreich, sowohl der linken als auch der rechten. Präsident Emmanuel Macron hat in den letzten zwei Jahren seiner zweiten Amtszeit einen Zusammenbruch seiner Unterstützung und seiner Basis erlebt. Jüngste Umfragen beziffern seine Zustimmung auf nicht mehr als 17 Prozent und einige sogar auf nur 7 Prozent. Diese institutionelle Krise der Fünften Republik spiegelt sich im Rücktritt von fünf Premierministern innerhalb von zwei Jahren wider.

In der jüngsten Entwicklung trat der neue Premierminister Sebastien Lecornu wenige Tage nach seiner Ernennung zurück, wurde jedoch am folgenden Freitag wieder eingesetzt. Macron berief im Sommer 2024 vorzeitig Neuwahlen zur Nationalversammlung ein. Dies war ein Versuch, seine Unterstützung zu festigen, nachdem sowohl die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) als auch die linke Bewegung La France Insoumise (LFI) (übersetzt „Unbeugbares Frankreich“) an Unterstützung gewonnen hatten. Es stellte sich heraus, dass dies eine Fehleinschätzung war, die spektakulär nach hinten losging. Die neue Nationalversammlung war hoffnungslos in drei Lager gespalten. Dies spiegelte die massive Polarisierung wider, die sich in der französischen Gesellschaft vollzogen hat.

Ein entscheidender politischer Faktor in dieser Situation ist die wichtige Rolle, die die radikal linke “La France Insoumise” (LFI, Unbeugsames Frankreich) unter der Führung des linken Veteranen Jean-Luc Mélenchon spielt. LFI und Mélenchon sind nicht nur in Frankreich, sondern auch international von entscheidender Bedeutung für die Linke. Sie gelten derzeit als Vorreiter der „neuen Linken“, die sich in einigen Ländern entwickelt, darunter auch die Führung der aufstrebenden „Your Party“ in Großbritannien (eine potenzielle Partei, deren Geburtswehen aufgrund der Schwäche der beteiligten führenden Kräfte und Personen quälend langwierig und zäh sind).

Die Bedeutung von LFI und die Rolle von Mélenchon machen es für Marxist*innen und die politisch aktiven Schichten der Arbeiter*innenklasse notwendig, die politische Bedeutung dieser Entwicklung zu analysieren und zu verstehen. La France Insoumise und Mélenchon spiegeln wichtige internationale Prozesse wider, die sich in der neuen radikalen Linken vollziehen.

Mélenchon skizziert in seinem kürzlich ins Englische übersetzten Buch „Jetzt das Volk – Revolution im 21. Jahrhundert“, wie er und LFI die neue Ära des globalen Kapitalismus sehen. Darin werden die Aufgaben beschrieben, die seiner Meinung nach jetzt anstehen, darunter auch seine Einschätzung bezüglich Charakter, Programm und Methoden der neuen radikalen linken Kräfte.

Damit spiegelt er zum Teil seine eigene politische Geschichte und die Tradition der französischen Philosophie wider, im Gegensatz zum Empirismus, der in der angelsächsischen Welt dominanter war. Mélenchons Analyse der aktuellen Ära des Kapitalismus und der dystopischen Zukunft, die dieser mit sich bringt, versucht, eine theoretische Rechtfertigung für den Charakter der Revolution in Frankreich und anderswo sowie für die von ihm angeführte Bewegung LFI zu liefern.

Die Organisationsform spiegelt den politischen Inhalt wider. Daher ist ein Verständnis der politischen Grundlagen von Mélenchon und La France Insoumise unerlässlich, um die Form von LFI zu begreifen. Dies geht jedoch über Frankreich hinaus und betrifft auch andere Länder, in denen in der Vergangenheit „neue linke” Bewegungen entstanden sind oder sich derzeit entwickeln. Wie Mélenchon sagt, ist dieses Buch „mein Beitrag zu diesen Widerstandsbewegungen, wo auch immer sie in der heutigen globalisierten Welt stattfinden mögen. Es stellt eine politische Theorie vor”.

Mélenchon argumentiert zu Recht, dass wir „zuerst vollständig verstehen müssen, bevor wir handeln können“. Er stützt sich dabei auf die Widerstands- und Revolutionsbewegungen, die weltweit im Rahmen des Arabischen Frühlings, in Ecuador, Venezuela, Chile, Sri Lanka und anderswo stattgefunden haben. Seine Schlussfolgerung lautet, dass wir uns nun in einer neuen Ära des globalen Kapitalismus befinden. Dem würden wir nicht widersprechen. Welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, ist eine andere Frage. In einer weitreichenden historischen Zusammenfassung der Gesellschaft befasst sich Mélenchon kurz mit der Entwicklung der menschlichen Zivilisation seit dem Entstehen der Städte (1950 lebten nur 20 Prozent der Weltbevölkerung in Städten, im Jahr 2000 waren es bereits 80 Prozent) und der Bedeutung des Bevölkerungswachstums für Veränderungen im Sozialsystem.

Mélenchon äußert sich zu den Auswirkungen moderner Kommunikationsmittel, künstlicher Intelligenz und dem Zusammenhang zwischen modernem kapitalistischen Konsumverhalten und der sich abzeichnenden Umweltkatastrophe. Mélenchon und LFI legen großen Wert auf dieses Thema. In dieser Rezension ist es nicht möglich, alle von Mélenchon angesprochenen Themen angemessen zu kommentieren, die für Marxist*innen in der neuen Ära des Kapitalismus alle von entscheidender Bedeutung sind.

Vernichtende Verurteilung der kapitalistischen Gesellschaft

Wie zu erwarten, verwendet Mélenchon Material, das eine vernichtende Verurteilung der kapitalistischen Gesellschaft darstellt, insbesondere hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die menschliche Existenz und der Folgen der globalen Polarisierung, die stattgefunden hat. Während der COVID-19-Pandemie entstand alle 36 Stunden ein*e neue*r Milliardär*in, während eine Million Menschen zusätzlich in Armut stürzten. Sechsundzwanzig Milliardär*innen besitzen so viel Vermögen wie vier Milliarden Menschen! Die Folgen des modernen Kapitalismus für alle Lebensbereiche sind eine vernichtende Kritik an ihm als Gesellschaftssystem. Rund 250 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Und jedes Jahr sterben 12.000 Menschen aufgrund von Lärmbelästigung. Die explosionsartige Zunahme der Nachtarbeit, die oft aus der „Just-in-time“-Produktion resultiert, führt dazu, dass Millionen von Arbeiter*innen weniger Schlaf bekommen. In Frankreich arbeiten vier Millionen Arbeiter*innen nachts – jede*r fünfte Beschäftigte, doppelt so viele wie 1990. Dies hat dazu geführt, dass Arbeiter*innen ein höheres Risiko haben, an verschiedenen Krankheiten zu erkranken, von Krebs bis hin zu Herzerkrankungen. Und 12 Millionen Menschen in Frankreich können ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen. In Frankreich sterben jedes Jahr über 2.000 Menschen auf der Straße. In den USA waren im Jahr 2023 eine Million Menschen zum ersten Mal von Obdachlosigkeit betroffen. In den USA ist die Selbstmordrate unter Krankenschwestern aufgrund von Stress und Arbeitsdruck doppelt so hoch wie der nationale Durchschnitt. Weltweit sind jährlich neun Millionen Todesfälle auf Luftverschmutzung zurückzuführen. Man kann, wie er, zu dem Schluss kommen, dass „der Kapitalismus nicht nachhaltig ist“.

Das Material, auf das Mélenchon in Bezug auf die Klima- und Umweltkrise zurückgreift, ist apokalyptisch. Bis 2030 werden 50 Prozent der Weltbevölkerung in Regionen leben, die mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Bereits heute haben zwei Milliarden Menschen keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Sechs Milliarden Menschen haben Zugang zu einem Mobiltelefon, aber nur 4,5 Milliarden zu einer Toilette. In Frankreich haben zwei Millionen Menschen aufgrund steigender Rechnungen Schwierigkeiten, sich mit Trinkwasser zu versorgen. Wasserkriege und Massenmigration von Millionen Menschen stehen bevor.

Mélenchon stellt die Notwendigkeit einer Revolution in den Vordergrund. Allerdings weist seine Argumentation zahlreiche Lücken auf. Er erklärt nicht den sozialen Charakter der Revolution, die notwendig ist, um den Kapitalismus zu ersetzen. Entscheidend ist, dass er die zentrale Rolle der Arbeiter*innenklasse in der Revolution herunterspielt und nicht darauf eingeht, welchen Charakter eine Revolution haben muss, um den Kapitalismus zu besiegen und zu ersetzen. Mélenchon behauptet fälschlicherweise, dass der Kampf zwischen „Proletariat und Bourgeoisie bereits ausgetragen wurde”. Damit impliziert er, dass dieser Kampf vorbei ist. Historisch gesehen wurde und wird er zwar geführt, aber noch nicht zu einem Abschluss gebracht.

Heute, so behauptet Mélenchon, sei das Zeitalter „des Volkes“. Dies führe oder habe zu „Zivilbürger“-Revolutionen geführt. Der Kampf finde zwischen „ihnen und uns“ statt. Mit dieser Argumentation greift Mélenchon auf die Terminologie der bürgerlich-demokratischen Revolution in Frankreich von 1789 zurück. Bezeichnenderweise zitiert Mélenchon stolz einen seiner Helden, Maximilien Robespierre (Anführer der Jakobiner in der bürgerlichen Revolution), anstatt sich auf andere zu beziehen, beispielsweise Gracchus Babeuf und die „Verschwörung der Gleichen“ (1796), die einen Aufstand der Plebejer gegen die aufstrebende Bourgeoisie versuchten. Mélenchon zitiert aus Robespierres Rede vor dem Jakobinerklub im Jahr 1792: „Ich bin vom Volk, ich war nie etwas anderes als das, ich will nichts anderes sein als das; ich verachte jeden, der vorgibt, etwas mehr zu sein”. Mélenchon habe versucht, diesem Beispiel zu folgen, sagt er. Er wurde von Pendlern in der Pariser Metro dafür beglückwünscht, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt.

In Mélenchons einziger Bezugnahme auf den Sozialismus in dem Buch behauptet er, dass die „Bürgerrevolution“ „nicht die alte sozialistische Revolution bedeutet. Ein Begriff, der nicht mehr erwähnt werden darf, damit niemand Angst bekommt.“ Mélenchon räumt jedoch ein, dass einige der Themen und Aufgaben der heutigen „Bürgerrevolutionen“ dieselben sind.

Mélenchon schließt die Arbeiter*innenklasse nicht aus und leugnet auch nicht ihre Existenz, sondern betrachtet sie lediglich als einen Bestandteil des „Volkes“. Im Mittelpunkt seiner Schlussfolgerung steht die veränderte Zusammensetzung der Arbeiter*innenklasse. Er verweist auf das Wachstum des „Prekariats“ und darauf, dass die Arbeiterklasse „zerstreut“ worden sei. Daraus schließt er, dass sie „das Volk“ bilde, und zieht daraus falsche Schlussfolgerungen.

Auf den ersten Blick mag dies angesichts der massiven Konzentration von Reichtum und Macht in den Händen von 1 Prozent der Bevölkerung im Gegensatz zum Rest der Gesellschaft, des Wachstums der Prekarität und der zunehmenden Ausbeutung großer Teile des Kleinbürgertums richtig erscheinen. Doch „das Volk“ ist keine homogene Gruppe. Es besteht aus vielen Schichten und unterschiedlichen Klassen.

Die Frage ist, welche Klasse innerhalb „des Volkes“ die entscheidende, führende Rolle spielen kann, um den Kapitalismus zu stürzen, die Gesellschaft voranzubringen und ein alternatives Gesellschaftssystem – den Sozialismus – zu errichten. Es ist die Arbeiter*innenklasse mit ihrem Zusammenhalt und ihrem kollektiven Klassenbewusstsein. Dies gilt auch dann, wenn sie in der Minderheit ist, wie es bei der russischen Revolution von 1917 der Fall war. Es ist die Arbeiter*innenklasse, die mit der Unterstützung anderer vom Kapitalismus Ausgebeuteter diese Rolle spielen kann.

Hinter Mélenchons Idee steht die entscheidende Frage nach der geschwächten Position des traditionellen Industrieproletariats und der veränderten Zusammensetzung der Arbeiter*innenklasse, insbesondere in Europa, Lateinamerika und den USA. Er geht nicht auf das explosive Wachstum der industriellen Arbeiter*innenklasse in anderen Regionen der Welt ein, beispielsweise in Teilen Asiens, insbesondere in China, Indien, Indonesien und einigen anderen Ländern.

Dies sind entscheidende Fragen, mit denen sich Marxist*innen in der heutigen Zeit auseinandersetzen müssen. Es ist unbestreitbar, dass die Deindustrialisierung, die in den meisten Teilen Europas, den USA und Lateinamerika stattgefunden hat, das traditionelle Industrieproletariat in einigen Ländern erheblich geschwächt hat. Hinzu kommt das Wachstum des Prekariats und das Entstehen von Semi-Arbeiter*innenklasse-Schichten aus ehemals kleinbürgerlichen Teilen der Gesellschaft. Dies hat Auswirkungen auf die politische Situation und die Organisationen der Arbeiter*innenklasse, insbesondere die Gewerkschaften.

Hinzu kamen die Auswirkungen des Zusammenbruchs der ehemaligen stalinistischen Staaten, der zu einem Rückschlag im politischen Bewusstsein der Arbeiter*innenklasse und zum ideologischen Zusammenbruch der „Linken“ führte. Abgesehen von einer kleinen Minderheit war die Idee des Sozialismus als alternatives Gesellschaftssystem zum Kapitalismus weitgehend verschwunden.

Dies geschah genau zu dem Zeitpunkt, als der Kapitalismus in eine neue Ära intensiver Krisen und Polarisierung eintrat – in seine langgezogene Todesagonie. Wir befanden uns davor in einer Phase, in der sich die herrschenden Klassen unangefochten fühlten. Dies ändert sich nun, wie die jüngsten Kämpfe und Aufstände gezeigt haben. Die herrschenden Klassen fürchten heute jede Herausforderung von links, selbst von einer relativ gemäßigten Linken, wie sie derzeit existiert. Sie fürchten das Potenzial der Massenbewegung hinter solchen linken Formationen, die die Interessen der herrschenden Klasse und letztlich deren Existenz bedrohen kann. Aus Angst vor dem, was sie auslösen könnten, unternimmt die herrschende Klasse daher alles, um selbst relativ gemäßigte linke Kräfte zu diskreditieren und zu besiegen.

Das “Zeitalter des Volkes”

Weltweit herrscht eine explosive, aber komplexe Lage. Was Mélenchon in seiner Theorie vom „Zeitalter des Volkes“ jedoch außer Acht lässt, ist, dass zwar das traditionelle Industrieproletariat geschwächt wurde, aber gleichzeitig ein rascher Prozess der Proletarisierung großer Teile der Mittelschicht und des Kleinbürgertums stattgefunden hat. Dies zeigt sich darin, dass ehemalige Schichten der Mittelschicht zu Streiks und anderen Formen des Kampfes greifen, die zuvor der traditionellen Arbeiter*innenklasse vorbehalten waren.

Dieser Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Diese neu entstandenen Schichten der Arbeiter*innenklasse oder Semi-Arbeiter*innenklasse müssen sich erst noch vollständig entwickeln und das kollektive Klassenbewusstsein und die Kampfmethoden der Arbeiter*innenklasse annehmen. Daraus kann sich ein sozialistisches politisches Bewusstsein entwickeln. Das Entstehen dieser Schichten stellt die Arbeiter*innenbewegung, insbesondere die Gewerkschaften, vor wichtige Herausforderungen hinsichtlich ihrer Organisation. Vor allem müssen die Gewerkschaften zu kämpferischen Organisationen umgestaltet werden.

Gleichzeitig können die Teile der traditionellen Arbeiter*innenklasse, die zwar geschwächt, aber noch vorhanden sind, nach wie vor eine entscheidende Rolle spielen. Trotz ihrer geringeren Zahl bleiben sie potenziell eine sehr mächtige Kraft. Dazu gehören beispielsweise Arbeiter*innen im Transportwesen, im Gesundheitswesen, in der Versorgungswirtschaft und in einigen Industriezweigen, die in einigen Ländern noch existieren.

Die neuen Schichten der Arbeiter*innenklasse, das Prekariat und andere halbproletarisierte Schichten (die in Großstädten wie London oder Paris sehr zahlreich sind) weisen derzeit einen gewissen plebejischen Charakter auf, beispielsweise unter Teilen der „selbstständig” Beschäftigten. Die Frage, wie diese Schichten organisiert werden können, stellt uns vor neue Herausforderungen. Der Charakter dieser Gesellschaftsschichten hat sich auch politisch niedergeschlagen.

Diese Schichten haben zusammen mit Teilen des Kleinbürgertums tendenziell die neue „radikale Linke“ dominiert, die beispielsweise in Spanien mit PODEMOS, in Griechenland mit Syriza, in Frankreich mit La France Insoumise oder in Großbritannien mit den Corbynistas entstanden ist. Dies spiegelt sich in Verbindung mit dem Charakter der Führung dieser Bewegungen, von denen die meisten zuvor ideologisch zusammengebrochen waren und das Thema Sozialismus aufgegeben hatten, im Programm und in den Organisationsmethoden dieser Bewegungen wider. Im Großen und Ganzen haben sie in dieser Phase noch keine großen Schichten der organisierten Arbeiter*innenklasse aktiv einbezogen.

Diese Bewegungen sind äußerst bedeutsam und wichtig. Es ist jedoch unerlässlich, ihre Grenzen und ihren Charakter zu erkennen. Sie können Teil des Prozesses zum Wiederaufbau der politischen Organisationen der Arbeiter*innenklasse sein, sind jedoch noch unvollendet, und es war und ist ungewiss, wie sie sich entwickeln werden. Einige wie PODEMOS oder Syriza wurden faktisch dazu absorbiert, als Verwalter*innen des Kapitalismus zu fungieren.

Die Entwicklung dieser Organisationen spiegelt eine zunehmende Polarisierung und Wut in der Gesellschaft wider. In vielen Ländern herrscht eine Stimmung gegen die Elite, die Oligarchen, den Neoliberalismus und manchmal sogar gegen den Kapitalismus selbst. Die brennende Wut über den Zustand der Welt spiegelt sich in vielen Ländern in einem Hass auf die herrschende Elite wider. Bislang spiegeln diese Organisationen jedoch politisch vor allem radikale linke populistische Ideen wider. In ihrer Organisationsform sind sie eher eine „Bewegung” als eine Partei. Sie sind noch keine Massenarbeiter*innenparteien mit sozialistischem Programm.

Sie spiegeln den sozialen Charakter der Beteiligten und der Führung wider. Mélenchon ist sich darüber im Klaren. Er lehnt eine „Partei” ab. Er verteidigt den Aufbau einer lockereren, amorpheren „Bewegung”. Das ist in Frankreich und einigen anderen Ländern nichts völlig Neues. In der Vergangenheit gab es in einigen Schichten die Vorstellung, dass die Massenbewegung alles ist. Sie ist allmächtig! Das Programm, die Politik und die Art und Weise, wie die Linke organisiert ist, um zu kämpfen, wurden als zweitrangig abgetan.

Die Idee einer Bewegung statt einer Partei kann sehr demokratisch erscheinen und ist oft eine Reaktion auf den Verfall der alten Parteien und Organisationen, nämlich deren Mangel an Demokratie, deren Karrierismus, Korruption und Ausverkauf an die kapitalistische Ordnung. Aber Bewegungen ohne echte demokratische Strukturen, nicht nur mit gelegentlichen Volksabstimmungen, können den „Führungspersonen” oder der Führung tatsächlich uneingeschränkte Macht verleihen, wenn die Basis der „Bewegungen” keine Möglichkeit hat, Fragen demokratisch zu debattieren und zu entscheiden und gleichzeitig zu kontrollieren, was getan wird. Online-Abstimmungen und Kommentare sind kein Ersatz für echte Debatten und Diskussionen in Versammlungen, in denen ein umfassender Gedankenaustausch stattfinden kann.

Diese Trends sind Teil einer Ära, die bislang ideologisch vom Populismus der Linken und Rechten geprägt war. Mélenchon spiegelt dies wider. Durch Erfahrungen im Kampf – industriell, sozial und politisch – wird sich diese Phase des Populismus ändern. Möglicherweise sehr schnell. Historische Prozesse lassen sich jedoch nicht abkürzen; es gibt keine Abkürzungen, insbesondere in der revolutionären Politik.

Der aktuelle politische Prozess in Frankreich hält viele Lehren für die internationale Lage bereit, die sich in Mélenchons Ideen widerspiegeln. Die jüngsten Massenproteste und Streiks, an denen sich Millionen gegen die Regierung beteiligt haben, zeigen, dass Macrons Regime kaum oder gar keine soziale Basis hat, auf die es sich stützen kann. Die Polarisierung der französischen Gesellschaft spiegelt sich in der Lähmung der Nationalversammlung wider. Diese ist derzeit dreigeteilt zwischen dem rechtsextremen Rassemblement National (RN) unter der Führung von Marine Le Pen und Jordan Bardella, der Linken unter der Führung von La France Insoumise und den verbliebenen Anhängern von Macrons zunehmend schwacher Präsidentschaft.

Die neue Regierung sah sich gezwungen, Macrons Rentenreform zu verschieben, und überstand ein Misstrauensvotum, da sich die sozialdemokratische Partie Socialiste (PS) spaltete und ein Teil davon die fragile Regierung stützte. Wie lange dies noch so bleiben wird, bleibt abzuwarten. Es überrascht nicht, dass viele Kommentator*innen nun zu dem Schluss kommen, dass Frankreich derzeit „unregierbar“ ist. Mit anderen Worten: Die bürgerliche Demokratie ist nicht mehr in der Lage, der herrschenden Klasse eine stabile, verlässliche Regierung zu bieten. Dies ist Teil eines revolutionären Prozesses.

Bedrohung durch den Rassemblement National

Die aktuelle politische Krise ist der Höhepunkt eines Prozesses, der sich in Frankreich ähnlich wie in vielen anderen Ländern vollzogen hat. In Frankreich begann er gewissermaßen zu Beginn des Jahrhunderts. Ein erstes Anzeichen dafür gab es 2002, als Jean-Marie Le Pen von der rechtsextremen FN (Front National, seit ihrer Umbenennung 2018 nun Rassemblement National) in die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen kam. Damals wurde Le Pen mit überwältigender Mehrheit geschlagen, da Millionen von Wählern sich überwanden und für den bürgerlichen Kandidaten Jacques Chirac stimmten, um Le Pen zu besiegen. In der Stichwahl gewann Chirac 82 Prozent der Stimmen in der zweiten Runde. Dennoch war dies eine Warnung. Als Jean-Marie Le Pens Tochter Marine Le Pen, die Vorsitzende des RN, 2022 die zweite Runde erreichte, gewann sie 41 Prozent der Stimmen!

Die Wahlen von 2002 waren jedoch auch von einem weiteren Aspekt geprägt. Die traditionellen Parteien der französischen Linken, die verbürgerlichte Parti Socialiste und die Parti Communiste Francais, erlitten eine demütigende Niederlage. Die PS kam auf 16,8 Prozent der Stimmen, die PCF auf 3,37 Prozent! Man muss sich vor Augen halten, dass diese beiden Parteien seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die beiden tragenden Säulen der Linken in Frankreich gewesen waren. Bis Ende der 1970er Jahre erzielte die PCF zwischen 20 Prozent und 25 Prozent der Stimmen. 1980 hatte sie noch 500.000 Mitglieder.

Das starre stalinistische Programm und die Methoden der PCF ermöglichten es der PS, sich nach einer Umgestaltung im Jahr 1969 zur größeren der beiden Parteien zu entwickeln. Ende der 1970er Jahre schwenkte die PS unter der Führung von François Mitterrand nach links und bildete mit der PCF die „Union der Linken”. Diese Allianz kam 1981 mit der Wahl Mitterrands zum Präsidenten auf der Grundlage eines radikalen linken Reformprogramms an die Macht. Unter anderem versprach die Regierung Mitterrand, große Teile der Wirtschaft zu übernehmen und einen „Bruch mit dem Kapitalismus” zu vollziehen.

Der Bruch mit dem Kapitalismus kam nie zustande. Angesichts von Kapitalflucht, Angriffen der Anleihemärkte und einer wütenden Kampagne der französischen Bourgeoisie kapitulierte die Regierung. Sie erklärte eine „Parenthese“ – eine „vorübergehende Unterbrechung“ ihrer radikalen Reformen. Doch „vorübergehend“ wurde dauerhaft, und ihr radikales linkes Programm wurde aufgegeben.

Obwohl Mitterrand 1988 eine zweite Amtszeit gewann, kehrte er mit einem weit weniger radikalen Programm in den Élysée-Palast zurück. Nach diesem Verrat rückten die PS und die PCF weiter nach rechts. Im Laufe der Zeit wurde ihre historische Unterstützerbasis ausgehöhlt.

Der internationale Prozess der vollständigen Verbürgerlichung ehemaliger bürgerlicher Arbeiter*innenparteien wie der PS vollzog sich rasch und wurde durch den Zusammenbruch der ehemaligen stalinistischen Staaten 1991/92 noch beschleunigt. Dies führte schließlich zur Dezimierung der PS und der PCF als wichtigste Parteien der französischen Linken.

Das Jahr 2002 war jedoch nicht nur durch den Einzug des FN in die zweite Runde geprägt. Auch der Wunsch nach einer radikalen sozialistischen Alternative links von PS und PCF spiegelte sich in dieser Wahl wider. Während die PS auf nur noch 16,17 Prozent der Stimmen kam, erreichten acht andere linke oder grüne Parteien zusammen 29 Prozent der Stimmen. Darunter waren 5,72 Prozent für die Trotzkistin Arlette Laguiller von Lutte Ouvrière und 4,24 Prozent für die französische Sektion der USFI, die Ligue Communiste Revolutionaire, unter der Führung von Olivier Besancenot. Diese Kräfte waren jedoch aufgrund einer Kombination aus Ultra-Linksextremismus und Opportunismus sowie der komplexen weltweiten objektiven Situation zu dieser Zeit nicht in der Lage, diese Chance zu nutzen.

Die traditionellen Parteien sowohl der Linken als auch der Rechten erlebten eine Erosion ihrer sozialen Basis. Dies führte zu einem massiven politischen Vakuum und einer sozialen Kluft. Hinzu kamen die wirtschaftliche Deindustrialisierung und die Zerstörung ganzer Gemeinden, insbesondere in Nordfrankreich, die einst Bastionen der PCF waren.

Die FN und später die neu formierte RN konnten dieses Vakuum füllen, indem sie sich an einige der am stärksten unterdrückten Schichten der französischen Arbeiter*innenklasse wandten, oft mit einer Rhetorik, die zuvor von der Linken verwendet worden war, und indem sie Rassismus schürten. Die Auslöschung der PS spiegelte sich in den Wahlen von 2017 wider. Ihr Präsidentschaftskandidat erhielt nur 6 Prozent der Stimmen. Bis 2022 sank dieser Wert sogar noch weiter auf demütigende 2 Prozent der Stimmen! Macron nutzte die Situation aus und gewann 2017 in der Stichwahl 66 Prozent der Stimmen gegen Le Pen. Heute liegen Macrons Zustimmungswerte zwischen 7 und 17 Prozent!

Die LFI profitierte auch vom Zusammenbruch der PS und der traditionellen französischen Linken. Dann trat Jean-Luc Mélenchon auf den Plan. Er wurde 1951 in Tanger, im heutigen Marokko, als Sohn spanischer und sizilianischer Eltern geboren. 1962 zog er nach Frankreich. Dort schloss sich Mélenchon einer trotzkistischen Gruppe an, der “Organisational Communiste Internationaliste” unter der Führung von Pierre Lambert. Diese Gruppe betrieb „tiefen Entryismus” innerhalb der PS und verbarg dabei im Allgemeinen ihre marxistische Politik. Teile dieser Gruppierung sind heute in La France Insoumise vertreten. Mélenchon unterhält weiterhin Verbindungen zu den Nachfolgeorganisationen der OCI und nahm kürzlich an einem ihrer Kongresse teil. Das bedeutet jedoch nicht, dass Mélenchon heute jemals von „Sozialismus” spricht. Als er der PS beitrat, schloss er sich dem Mitterrand-Flügel der Partei an. Später schwenkte die Partei nach rechts, woraufhin Mélenchon schließlich aus der Partei austrat und 2009, nach der globalen Finanzkrise von 2008, die Parti de Gauche (PG), die Linkspartei, gründete.

Mélenchon kam zu dem Schluss, dass die Sozialdemokratie historisch gesehen am Ende sei, und gründete schließlich 2016 La France Insoumise (LFI). Nach der Gründung der Parti de Gauche hat Mélenchon mit der Gründung der LFI einen Schritt zurückgetreten. Er betont, dass die LFI keine Partei, sondern eine „Bewegung“ sei, die die neue „Ära des Volkes“ und die Revolution der „Bürger“ widerspiegele. Er stützt sich dabei nicht nur auf die Erfahrungen von PODEMOS in Spanien, sondern auch auf die Bewegungen in Lateinamerika, insbesondere in Ecuador und Venezuela, und zwar auf die frühe Phase des revolutionären Prozesses der „bolivarischen Revolution” von Hugo Chávez und nicht während der „sozialistischen” Rhetorik, die Chávez nach dem Putschversuch von 2002, ihn aus dem Amt zu vertreiben, an den Tag legte.

Mélenchon sieht diese revolutionären Bewegungen und andere, wie den Arabischen Frühling und die Massenaufstände der letzten Jahre in Chile, Sri Lanka und anderen Ländern, als Teil des Prozesses der „Bürgerrevolutionen“.

Mélenchon tut recht daran, sich von diesen Bewegungen inspirieren zu lassen, da sie das revolutionäre Potenzial der neuen Ära des Kapitalismus veranschaulichen. Allerdings versäumt es Mélenchon, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese Massenbewegungen bleiben lediglich als Vorbilder für die neuen „Bürger”-Revolutionen hängen. Bezeichnenderweise schweigt Mélenchon darüber, warum all diese Bewegungen entweder an ihre Grenzen stießen oder besiegt wurden.

Starres Festhalten an einer Etappentheorie für revolutionäre Prozesse

Mélenchon unterteilt den revolutionären Prozess in drei streng voneinander getrennte Phasen: die „destituierende“, die „instituierende“ und schließlich die „konstituierende“ Phase. Die „destituierende“ Phase reißt die alte Ordnung nieder. Die „instituierende“ Phase etabliert „das Volk“ als Hauptakteur, und schließlich schafft die „konstituierende“ Phase neue Institutionen, um zu regieren. Die „konstituierende“ Phase der Revolution folgt laut Mélenchon aus dem „destituierenden“ Prozess und endet mit der Forderung nach einer verfassungsgebenden Versammlung.

Die massenhaften revolutionären Aufstände, auf die Mélenchon Bezug nimmt, ja alle Revolutionen, durchlaufen tatsächlich verschiedene Phasen. Eine mechanische, starre Trennung dieser Phasen entspricht jedoch nicht dem revolutionären Prozess. Jede Phase ist Teil eines Prozesses. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob eine alternative Macht aufgebaut wird, um die Staatsmaschinerie der alten Ordnung zu ersetzen, durch die die herrschende Klasse regierte. Die zentralen Fragen sind, wie die kapitalistische Herrschaft beendet werden soll und welches Gesellschaftssystem an ihre Stelle treten soll. Was ist Mélenchons Ziel – eine „Bürgerrevolution“ wovon und wofür? Um die kapitalistische Herrschaft erfolgreich zu beenden, sind ein revolutionäres sozialistisches Programm, eine Organisation und eine Partei notwendig, um die konkreten Schritte zu vertreten, die zur Erreichung dieses Ziels erforderlich sind.

Diese fehlten in den „Bürgerrevolutionen“, auf die sich Mélenchon stützt, und erklären, warum sie letztendlich scheiterten und die kapitalistische Ordnung an der Macht blieb. Er legt großen Wert auf einen Aspekt dieser Bewegungen, nämlich die Entstehung von Versammlungen in Stadtvierteln oder Ortschaften. Diese sieht Mélenchon implizit als die sich abzeichnende alternative Macht.

Obwohl in einigen Ländern wie dem Sudan während der 2019 begonnenen revolutionären Bewegungen Komitees gegründet wurden, schlossen sie sich nicht zusammen und bildeten auch nicht die Grundlage für eine echte Regierung der Arbeiter*innen und Armen. Bei anderen Massenbewegungen in jüngster Zeit in Sri Lanka, Chile und anderen Ländern gab es Versammlungen von Nachbarn oder Demonstrierenden, die sich jedoch nicht weiterentwickelten. Mélenchon ordnet die Gilets Jaunes, die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich, derselben Kategorie zu.

Diese Entwicklungen waren sehr bedeutend. Allerdings waren sie auch unstrukturiert, amorph, ohne klares Programm und demokratische Struktur. Im Wesentlichen verliefen sie im Sande und lösten sich auf. Diejenigen, die die militanteste Rolle spielten, wurden an den Rand gedrängt. Sie bildeten keine Grundlage für eine alternative Staatsmacht, die sich der bestehenden Staatsmacht der herrschenden kapitalistischen Klasse entgegenstellen und diese ersetzen konnte.

Sie waren nicht vergleichbar mit den Sowjets im revolutionären Russland von 1917 oder den Cordones Industriales in Chile von 1972/73. Diese waren gewählte Arbeiter*innenräte, die abberufen werden konnten. Sie waren Organe des Kampfes und die Grundlage für den Aufbau eines neuen Staates. Mélenchon vermischt zwei verschiedene Organisationsformen (oder in einem Fall das Fehlen einer solchen) zu einer einzigen. Mit seiner Argumentation offenbart Mélenchon, wie weit er von diesen Ereignissen entfernt ist, und romantisiert sie – ein fataler Fehler für einen Revolutionär. Das CWI hat diese Ereignisse detailliert analysiert und daran teilgenommen (siehe: Die Frage einer verfassungsgebenden Versammlung und andere Fragen der jüngsten Aufstände in Lateinamerika sowie Krise in Sri Lanka: Was tun?) .

In den revolutionären Bewegungen in Chile, Sri Lanka und anderswo in der jüngsten Zeit war die Arbeiter*innenklasse präsent aber nicht als bewusst organisierte kollektive Kraft, die diese revolutionären Aufstände anführt. Die Bewegungen waren klassenübergreifend, oft dominiert von semi-proletarischen oder kleinbürgerlichen Schichten und häufig mit einem plebejisch-populistischen Charakter. Dies spiegelte sich in der Form ihrer Organisation und ihres Programms wider. Natürlich gab es dabei Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. In einigen Ländern spielten die Gewerkschaften eine entscheidendere Rolle, beispielsweise in Ecuador und Tunesien. Aber der Charakter dieser Bewegungen, die fehlende Organisation und das Fehlen eines klaren politischen Programms waren wichtige gemeinsame Elemente. Da es nicht gelang, diese Hindernisse zu überwinden, stießen alle diese Bewegungen schließlich an ihre Grenzen oder wurden besiegt.

Die veränderte Zusammensetzung der Arbeiter*innenklasse in vielen Ländern, die Deindustrialisierung und das Fehlen der großen Fabriken, auf denen die Sowjets oder Cordones basierten, bedeuten, dass dieselben Organisationsformen in vielen Ländern wahrscheinlich nicht mehr in genau dieser Form wiederkehren werden. Es müssen jedoch andere Massenorganisationen entstehen und aufgebaut werden, die dieselbe Rolle übernehmen können.

Es werden Kampfkomitees erforderlich sein, die an den Arbeitsplätzen gewählt werden, sich mit Stadt- oder Nachbarschaftsorganisationen zusammenschließen, über eine Struktur verfügen und gewählte Delegierte haben, die in irgendeiner Form abberufen werden können. Und ein revolutionäres sozialistisches Programm sowie eine Partei der Arbeiter*innenklasse und der Armen werden für den Erfolg jeder revolutionären Bewegung und den Sturz der kapitalistischen Regime unerlässlich sein.

Die sozialen Bewegungen im urbanen Raum sind heute ein entscheidender Bestandteil der neokolonialen Welt, und es ist wichtig, sie mit der Arbeiter*innenklasse zu verbinden. Die Explosion der städtischen Bevölkerung hat eine Armee von städtischen Armen, Straßenverkäufern und ähnlichen Menschen hervorgebracht. Dieses Problem besteht mittlerweile auch in vielen Industrieländern, wenn auch in etwas anderer Form. Ein Beispiel dafür ist die Bewegung gegen Zwangsräumungen in Spanien.

Diese Strukturen als Kampforganisationen reichen jedoch nicht aus. Es bedarf einer Partei der Arbeiter*innenklasse und der Armen, um für eine sozialistische Revolution und die konkreten Schritte zu ihrem Erreichen zu argumentieren, im Gegensatz zu den prokapitalistischen und konfusen Strömungen, die einen solchen Kurs ablehnen. Es ist notwendig, für ein alternatives Gesellschaftssystem, den Sozialismus, einzutreten und diesem Inhalt zu geben, um der kapitalistischen Herrschaft entgegenzutreten. Mélenchon versäumt es leider, dies zu tun.

Dies ist eine der wichtigsten Lehren, die aus den revolutionären Aufständen gezogen werden können. Die Lehren aus der Pariser Kommune von 1871 sind möglicherweise aufschlussreich dafür, was sich daraus entwickeln könnte. Mélenchon bezieht sich auf 1789 und die Pariser Sansculotten-„Sektionen” von 1792. Er lehnt jedoch jeden Bezug auf die Erfahrungen von 1871 ab, als ein alternativer Staat kurzzeitig die Macht übernahm. In seinem Buch zieht Mélenchon einen Vergleich zwischen den Nachbarschaftsversammlungen, den „Sektionen” der Sansculottes und den Sowjets von 1917. Diese unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Zusammensetzung, ihrer Rolle und ihrem Potenzial.

Die Formlosigkeit des Konzepts „der Bewegung“ im Gegensatz zu einer Partei wurde von Mélenchon in Bezug auf die LFI zum Ausdruck gebracht, die er wörtlich als „gasförmig“ (eine Wolke) bezeichnet hat. Dies ergibt sich aus seiner Vorstellung vom „Zeitalter des Volkes“ und den „Bürgerrevolutionen“.

Die aktuelle Krise in Frankreich hat La France Insoumise dazu veranlasst, das Ende der 5. Republik und die Einberufung einer 6. Republik zu fordern. Mélenchon hat eine der Forderungen der „Gilets jaunes” (Gelbwesten) aufgegriffen, nämlich ein Ende der „monarchischen Exzesse” der Präsidentschaft und mehr Befugnisse für die Nationalversammlung, in der „Bürger” eigene Referenden vorschlagen können. Frankreich hat seit 1789 15 Verfassungen gehabt. Die Forderung nach einer Beendigung der 5. Republik muss jedoch mit der Idee verbunden sein, nicht nur eine politische Änderung der bürgerlichen Verfassung, sondern ein neues Sozialsystem – den Sozialismus – anzustreben. Etwas, das die LFI und Mélenchon trotz scharfer Verurteilungen des Kapitalismus nicht ausdrücklich fordern.

Konsumerismus und “endloses wirtschaftliches Wachstum”

Einer seiner Angriffe auf den Kapitalismus konzentriert sich auf das Thema Wirtschaftswachstum. Er verurteilt die Sozialdemokratie dafür, dass sie sich der Idee des Konsums und des endlosen Wirtschaftswachstums unterworfen hat. Die Idee des „Degrowth“ wird von Teilen der „neuen Linken“ international in unterschiedlicher Form zum Ausdruck gebracht. Er argumentiert zu Recht, dass ungebremstes Wachstum und Konsum unter dem Kapitalismus mit der Erhaltung des Ökosystems der Welt unvereinbar sind. Er gibt anschauliche Beispiele für die Verschwendung, die in der kapitalistischen Produktion enthalten ist. Ein Fernseher aus den 1980er Jahren hatte eine durchschnittliche Lebensdauer von 11 Jahren. Heute beträgt sie nur noch sechs Jahre. Die Lebensdauer eines PCs hat sich von 10 Jahren im Jahr 1990 um 66 Prozent auf heute nur noch drei Jahre verkürzt. Die Brutalität der Lebensmittelindustrie, die Mélenchon schonungslos aufdeckt. In Frankreich werden 50 Millionen männliche Küken und 20 Millionen weibliche Entenküken als für Produktionszwecke unbrauchbar eingestuft. Sie werden daher jedes Jahr, sobald sie geboren sind, lebendig zerquetscht.

Implizit ist jedoch seine Argumentation gegen kapitalistisches Wachstum und Konsumismus, nämlich die Idee des “Degrowth” oder Nullwachstums zum Schutz der Umwelt. Im Rahmen eines demokratisch-sozialistischen Produktionsplans würden Verschwendung und kapitalistischer Konsumismus beseitigt werden. Ein geplantes Wachstum im Einklang mit dem Ökosystem unseres Planeten wäre nicht nur durchaus möglich, sondern sogar notwendig.

Ein historisch gesehen fehlerhafter Punkt in Mélenchons Analyse ist seine Behauptung, dass Bevölkerungswachstum zu einem systemischen sozialen Wandel oder zu sozialen Veränderungen führt. Das Wachstum der Weltbevölkerung hat sich dramatisch beschleunigt. Es dauerte 300.000 Jahre, bis die Zahl der Menschen 1 Milliarde erreichte – kurz vor Beginn des Industriezeitalters um 1820. Hundert Jahre später waren es jedoch bereits zwei Milliarden mehr. Die zweite Milliarde kam 3.000 Mal schneller hinzu als die erste Milliarde. Jetzt kommt etwa alle 12 Jahre eine weitere Milliarde hinzu. Nach 2100 wird die Bevölkerung schätzungsweise zurückgehen, folgert er, aber da ist es zu spät.

Das Problem ist jedoch nicht nur die Größe der menschlichen Bevölkerung, sondern auch das Sozialsystem. Mélenchon behauptet, dass sich jedes Mal, wenn sich die Bevölkerung verdoppelt, die „menschliche Verfassung” verändert, oder wir können davon ausgehen, dass sich die sozialen Bedingungen und das System verändern. Darin liegt ein Körnchen Wahrheit. Das schnelle Bevölkerungswachstum ist ein Faktor im Prozess der Veränderung der sozialen Bedingungen und sogar der Systeme. Es ist jedoch nicht der einzige Faktor, und es kann auch das Gegenteil eintreten. Eine schrittweise Veränderung oder Entwicklung des Sozialsystems kann zu einem Bevölkerungswachstum führen. Ebenso kann ein Bevölkerungsrückgang auch zu einem grundlegenden sozialen Wandel führen. Der „Schwarze Tod” in Europa zwischen 1346 und 1353 forderte schätzungsweise 50 Millionen Menschenleben, fast 50 Prozent der damaligen Bevölkerung Europas. Er führte jedoch zu einer Schwächung und Veränderung des Feudalismus. Die Bedingungen für die Bauern verbesserten sich aufgrund eines massiven Arbeitskräftemangels. Die Veränderungen innerhalb des Feudalismus ebneten damals den Weg für die spätere Entwicklung des frühen Kapitalismus.

Nach einer vernichtenden Kritik am Kapitalismus, zu welchem Schluss kommt Mélenchon letztendlich? Er fordert einen Bruch mit der bestehenden Weltordnung und eine neue Richtung in der Menschheitsgeschichte, die „die Zukunft nicht in ein vorgefertigtes Modell zwängt“. Er fordert „Tugend“, die auf Gleichheit basieren muss. Aber wie? Seine Antwort lautet „Kreolisierung“. Ein Begriff, der seinen Ursprung in der Karibik hat, wo der Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen zur Bildung neuer Sprachen führte. Mit „Kreolisierung“ meint er einen Prozess, bei dem sich Kulturen, Sprachen und Menschen vermischen, um etwas Neues zu schaffen. Dies, so Mélenchon, ist die Zukunft der „Menschheit, die zu neuen Höhen aufsteigt“.

Um dies zu erreichen, ist jedoch ein klares alternatives Gesellschaftssystem zum Kapitalismus – der Sozialismus – erforderlich. Der Kapitalismus kann der Gesellschaft keinen Weg in die Zukunft bieten. Er zieht die Gesellschaft derzeit mit seinen starken Merkmalen der sozialen Desintegration und des Verfalls zurück. Jede neue linke Partei muss die Idee des Sozialismus in ihre Ziele und ihr Programm aufnehmen. Es reicht jedoch nicht aus, sie in ihrer Satzung zu verankern. Es ist unerlässlich, zu erklären, was sie bedeutet, und dafür zu kämpfen.

Die Linke in Deutschland hat den Sozialismus in ihren Zielen verankert, versäumt es jedoch, dafür zu werben oder zu erklären, was er bedeutet. Es ist durchaus möglich, dass „Your Party“ in Großbritannien, wenn sie endlich gegründet wird, den „Sozialismus“ als eines ihrer Ziele nennen wird. Um erfolgreich zu sein, muss sie jedoch noch weiter gehen und erklären, was Sozialismus ist, ihn mit den alltäglichen Forderungen und Bedürfnissen der Arbeiterklasse in Verbindung bringen und darlegen, welches Programm notwendig ist, um ihn zu verwirklichen. Um den Sozialismus zu erreichen, ist ein klares Verständnis der Rolle der Arbeiter*innenklasse und aller anderen Klassen in der Gesellschaft, der Kampfmethoden, des Programms und der Organisation, die zu seiner Verwirklichung notwendig sind, unerlässlich. Trotz der zentralen und entscheidenden Rolle, die La France Insoumise heute spielt, mangelt es Mélenchon leider an Klarheit in diesen entscheidenden Fragen, wie in seinem Buch dargelegt, trotz der Bedeutung der von ihm aufgeworfenen Themen.

„Jetzt das Volk – Revolution im 21. Jahrhundert“ von Jean-Luc Mélenchon

Englisches Original unter: https://www.socialistworld.net/2025/10/23/jean-luc-melenchons-now-the-people-revolution-in-the-21st-century-character-programme-and-methods-of-the-new-radical-left/